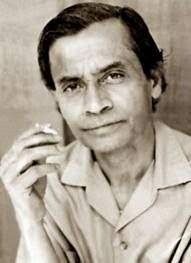

[১.১] বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) আধুনিক বাঙলা কবিতার প্রাণ পুরুষ। তিনি কবি; লিখেছেন কবিতার পর কবিতা। দিবারাত্রি, যেনো কবিতার মধ্যেই সুখ খুঁজেছেন। কবিতাকেই ক’রে নিয়েছেন চিন্তা-চেতনার আবাসভূমি। কবিতা ছাড়াও রচনা করেছেন আরও অনেক কিছু। গল্প, উপন্যাস, ছোটো গল্প, প্রবন্ধ, কাব্যনাটকগুলো-তার মধ্যে অন্যতম। ‘নাটক’ নামের সৃষ্টি সেই সাহিত্য খুব বেশি দূরে অবস্থান করেনি; কবিতার ভাষা থেকে। তার গভীরে লুকিয়ে আছে, কবিতার ভাষার এক মর্মবানী; যা কবিতা নয়, কিন্তু তার ছায়া থেকে যায় নাটকের অভ্যন্তরে। কবিতা পন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, অনুবাদ ও শিশু সাহিত্য ইত্যাদি। বুদ্ধদেব বসু; তাঁর কবিতাগুলোই তাঁর প্রেরণা।

পরবর্তীতে; আপন মনে এগিয়েছেন বাঙলা সাহিত্যের অন্যান্য দিকে। রবীন্দ্র-উত্তর বাঙলা সাহিত্যকে যিনি সবচেয়ে বেশি আপন ক’রে নিয়েছেন; তিনি বুদ্ধদেব বসু। বুদ্ধদেব বসু; শুধু কবিতা রচনা ক’রে সুখ পাননি; তাই বেছে নেন সাহিত্যের অন্যান্য দিকগুলো। যার মধ্যে আমরা খুঁজে পাই বাঙলা সাহিত্যের অপার বহুমাত্রিক প্রতিভার এক মানুষকে; যিনি হ’য়ে উঠেন,কবির আত্মার আত্মীয়। একে একে বিচরণ করেছেন সাহিত্যের নানা পথে। রবীন্দ্র-উত্তর বাঙলা সাহিত্যকে; একস্থান থেকে অপর স্থানে নিয়েছেন নিজের মতো ক’রে; সর্বোপরি, যিনি চরম ভাবে বিশ্বাস করতেন দলবদ্ধ সাহিত্য রচনা থেকে এককভাবে সাহিত্য সৃষ্টিতে। তাই, নিজের মতো ক’রে নিজের পথেই এগিয়েছেন সাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ ক’রে। অন্যান্য সাহিত্য সৃষ্টি থেকে, পৃথক ভাবে সৃষ্টি করলেন আর এক সাহিত্য; যা বুদ্ধদেব বসুর হাতে দেখা দেয় ‘নাটক’ বা ‘কাব্যনাটক’ নামে।

কবিতা শিরোনামের বস্তু থেকে অন্যরকম হ’য়ে দেখা দেয় সেই সৃষ্টির এক ব্যাপক অভিজ্ঞাতা কাজে লাগে; এই নাটক সৃষ্টিতে। বুদ্ধদেব বসু; রচিত নাটকগুলোতে দেখা যায় কবিতার এক মিশ্রণ; তা কবিতা নয় কিন্তু দেখা দেয় কবিতার মত ক’রে শব্দের এক বিপুল ব্যবহার। যে শব্দসমূহ কেঁপে-কেঁপে দেখা দেয় নাটকের অভ্যন্তরে। কখনও তা দেখা দেয় পুরুষের কণ্ঠে, আবার কখনও তা নারীর ভাষায়। নাটকের বিষয় নির্বাচন; এবং ভাষার প্রকরণে তা দেখা দেয় এক ভিন্নমাত্রা; বৈচিত্র্যময় হ’য়ে। যা বুদ্ধদেব বসুকে নিয়ে যায় নাটক সৃষ্টির এক মর্যাদাপূর্ণ আসনে। নাটকে, বৈচিত্র্যপূর্ণ কাহিনী সমন্বয় যেমন দেখা যায়; তেমনি আবার দেখতে পাই জীবনে প্রবাহিত ঘটনার এক অবিচ্ছেদের ব্যবহার। তাই, সেই সব নাটকে রয়েছে জীবন এবং সংঘাতের এক বাস্তবমুখী চিত্র। এই সব বিভিন্নমুখীর জন্য বুদ্ধদেব বসুর নাটক হ’য়ে উ’ঠে এক অনন্য সৃষ্টি।

বাঙলা সাহিত্যেয় ‘কাব্যনাটক' সৃষ্টির পথ যেন তৈরি করে দেন তিনি; যার হাতের স্পর্শে নাটকগুলো যেন প্রাণ ফিরে পায়। কল্পনা-ভাবনা-ভাষার শিল্পরূপ; সর্বোপরি কাহিনী বিন্যাসের এক অপরূপ চিত্র ফুটে উ’ঠে বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাটকে। যে নাটক আর অচেনা হ’য়ে দেখা দেয় না আমাদের কাছে। আমরা কি বলতে পারি, বুদ্ধদেব বসু কবিতাকে নাটক করতে চেয়েছেন; না, নাটককে রূপান্তরিত করেছেন এক অপরূপ কবিতায় ? যেখানেই চোখ রাখি, দেখতে পাই ভাষার এক শিল্পকলার খেলায় মেতে উঠেছেন তিনি। কবিতা বা নাটক যা-ই বলিনা কেন; তাতে দেখা দেয় ভাষার এক মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহার। আর সেই ভাষার বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যবহার রয়েছে বুদ্ধদেব বসু রচিত বাঙলা সাহিত্যেয়। বুদ্ধদেব বসু, অভিজ্ঞতার এক দারুণ চিত্র উপস্থাপন করেছেন তাঁর রচিত কাব্যনাটকে; যেখানে আমরা দেখতে পাই, কখনও বড় হ’য়ে দেখা দেয় জীবন; আবার কখনও ভাষার শিল্পকলার বিন্যাস রয়েছে তাঁর রচিত সমস্ত সাহিত্যে জুড়ে।

বুদ্ধদেব বসু রচিত কাব্যনাটকগুলোঃ ‘কালসন্ধ্যা’ (১৯৬৯), ‘অনাম্নী অঙ্গনা’ (১৯৭০), ‘প্রথম পার্থ’ (১৯৭০) এবং ‘সংক্রান্তি’ (১৯৭৩)। ‘কালসন্ধ্যার’, পরের বছর রচনা করেন দু’টি নাটক এবং তার তিন বছর পর, রচনা করেন আরও একটি নাটক। আশ্চর্য ভাবে হলেও সত্য যে; এই চারটি কাব্যনাটকের বিষয়বস্তু, বুদ্ধদেব বসু নির্বাচন করেছিলেন ‘মহাভারত’ কাহিনী থেকে। শুধু বুদ্ধদেব বসু নয়, রবীন্দ্রনাথ-ও, মহাভারতের কাহিনী নিয়ে নাটক ও নাট্যকাব্য লিখেছেন। ‘কালসন্ধ্যার’ ভূমিকাতে বুদ্ধদেব বসু বলেনঃ

‘কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষ হবার পরে গান্ধারী কৃষ্ণকে বলেছিলেনঃ ‘তুমি যেমন কুরুপাণ্ডবের বিনাশ ঘটালে, তেমনি তোমার জ্ঞাতিগোষ্ঠীর ও ধ্বংসের কারণ হবে তুমি। আজ থেকে ছত্রিশ বৎসর পরে পুত্রহীন, জ্ঞাতিহীন অবস্থায় তোমার অপমৃত্যু হবে- আমি তোমাকে এই অভিশাপ দিচ্ছি।’ কৃষ্ণ ঈষৎ হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, দেবী, আমি সবই জানি। যা অবশ্যম্ভাবী, আপনার অভিশাপে তাই-ই উক্ত হ’লো।’ যথাকালে কীভাবে এই ভবিষ্যৎদ্বাণী পূর্ণ হয়, মহাভারতের মৌষোল পর্বে তা বর্ণিত আছে। ‘কালসন্ধ্যার’ কাহিনীর অংশ সেখান থেকে আহৃত। বলা বাহুল্য, দ্বার কাপুরী ও যদুবংশের ধ্বংস পেরিয়ে এই কাহিনীর ইঙ্গিত আরো বহু দূরে প্রসারিত; এর মর্মে মানব ইতিহাসের একটি আদি সত্য বিরাজমান। এই নাটকের একটি হ্রস্বতর লেখন আকাশ-বাণীর নিখিল ভারতীয় অনুষ্ঠানে ২৫ এপ্রিল, ১৯৬৮ তারিখে সম্প্রচারিত হয়েছিলো।পরে সম্পূর্ণ লেখনটি ধারাবাহিকভাবে ছাপা হয় ‘দেশ’ পত্রিকায়। বইয়ে আরো কয়েকটি নতুন অংশ যোগ করেছি।’

‘কালসন্ধ্যা’ নাটকের শুরুতেই; বৃদ্ধদের কোরাসে পাওয়া যাবে প্রসারিত জীবনের আবর্তনের প্রতি গভীর আস্থার অনুরাগ।‘কালসন্ধ্যা’ নাটকে দুই যাদব বৃদ্ধ দু-দিক থেকে প্রবেশ ক’রে; এবং তাঁদের মাঝে চলতে থাকে সংলাপের পর সংলাপ। যেমন আমরা দেখতে পাই প্রথম বৃদ্ধের সংলাপেঃ

‘এই তো সেদিন মাত্র কুরুক্ষেত্রে রক্তপাত শেষ।

তবু আমাদের এই লোল চর্ম, পাণ্ডুবর্ণ কেশ

নির্ভুল জানায় বার্তা কেটে গেছে ছত্রিশ বৎসর,

আর এই বিশ্ব ধামে কিছু নেই, যা নয় নশ্বর।’

এসব সংলাপের পর আবার আমরা দেখতে পাই দ্বিতীয় বৃদ্ধের সংলাপঃ

‘ইতিমধ্যে এই দেশে কত হ’লো নূতন যোজনা

পথ, যান, অট্টালিকা, পুষ্করিণী, কানন, মন্দির,

চতুর্বর্ণ নিজ গৃহে নিরাপদ, স্বকর্মে সুস্থির।

আমরা ভেবেছিলাম, এই রীতি ব্যাহত হবে না।’

ফিরে আসা যাক, প্রথম বৃদ্ধের সংলাপের দিকে। কোনো কিছুর বিনাশ নেই; তা যেন ফিরে আসে বার বার এবং বহুবার। আবর্তনই যেন তার নয়তি। তাই এই গভীর সত্যটি সংলাপের মাধ্যমে এ নাটকে প্রকাশ পায় এভাবেঃ

‘ভেবেছি অনেকবার, ব্যক্তিগত আমরা যদিও

বিদায় বিহ্বল, তবু বীজ থেকে বৃক্ষের উত্থান

ছায়া স্নিগ্ধ আঙিনায় প্রপৌত্রকে জানাবে সম্মান;

এরই নাম প্রকৃতি, যা সনাতন অনাক্রমণীয়।’

প্রকৃতির নিয়মে সে এগিয়ে যাবে এটাই স্বাভাবিক। বুদ্ধদেব বসু; তাঁর এ নাটকে প্রকাশ করেছেন জীবনের এক চরম নিয়তিবাদকে। যা বার বার ফিরে আসে আমাদের জীবনে। এ নাটকের সংলাপের মাধ্যমে আমরা যেমন দেখতে পাইঃ ‘বিদায় বিহ্বল, তবু বীজ থেকে বৃক্ষের উত্থান/প্রকৃতির নিয়মে সে এগিয়ে যাবে এটাই স্বাভাবিক।’ কিছুক্ষণ এগোনোর পর দ্বিতীয় বৃদ্ধের সংলাপের মধ্যে আবার দেখতে পাই এ রকম উক্তিঃ

‘আমরা জেনেছি বিশ্বে ক্ষয়, বৃদ্ধি পরিবর্তন,

মৃত্যু আনে নবজন্ম, বার্ধক্যের প্রচ্ছদ শৈশব;

কিন্তু আজ মনে হয় কখনো বা ব্যত্যয় সম্ভব,

কখনো বা চিতার নির্বাণ থেকে জ্বলে

ওঠে আরেক শ্মশান।’

যদুবংশ ধ্বংসের কাহিনী যেমন ফু’টে উঠে নাটকটিতে; তেমনি ‘সত্যভামা’ ও ‘সুভদ্রার’ মাধ্যমে দেখতে পাই সমকালের উপস্থিতি। নাটকের মধ্যদিকে যেমন আমরা পাই দলপতিকে; তাঁর সংলাপে প্রকাশ পায় ‘রাজা’ ও ‘ঈশ্বর’ ভাবনা। তাই তিনি আপন মনে বলে উঠেন ‘আজ আমরাই রাজা, আমাদের ইচ্ছেই ঈশ্বর’।‘সুভদ্রা’র মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায় নাটকটির গভীর আবেদন; যে আবেদন যেনো হ’য়ে উঠে নাটকের মূলসুর। যেমন এখানে আমরা দেখতে পাইঃ

‘এসো, অন্য কথা বলি, সত্যভামা,

পুরনো দিনের কথা, অতীতের

আমাদের যখন যৌবন ছিল- সেই সব দিন।

বলো প্রেম, বলো সুখ- যুদ্ধ নয়, জয় নয়, রাজনীতি নয়-

পুরুষ ও নারীর প্রণয়,

আলিঙ্গনে প্রাণ বিনিময়,

অঙ্গে- অঙ্গে সংযুক্ত হৃদয়।

তারপর চিহ্নময় সফলতাঃ

স্তন মুখে শ্যামল মণ্ডল,

উদরের গুরুত্ব মন্থর তনু

অন্তরালে অন্য এক প্রাণ-

আনন্দে ও যন্ত্রণায় জন্ম নেয় মাতার সন্তান।’

‘সুভদ্রা’র পরেই আবার আমরা পাই সত্যভামার সংলাপ। তা যেনো হ’য়ে উঠে তার-ই প্রতিত্তর। এখানে যেমন আমরা দেখতে পাইঃ

‘দেহ লঘু, জীবন নির্ভার,

ক্ষীণাঙ্গী তরুণী আমি, পিতা ভালোবাসতেন আমাকে।

‘সত্যভামা’, পিতা বলতেন,

‘সত্যভামা’, আমি তো জানি না,

তোর যোগ্য পতি কে হ’তে পারেন- একজন বিনা।’

গণকে বলেছিলেন বৃিষ্ণ কুলে আমার নির্বন্ধ;- আমি

মনে মনে কৃষ্ণকে চেয়েছিলাম,

পিতার ইচ্ছাও তা-ই।

কিন্তু অন্য পাণিপ্রাথি ছিল।’

বুদ্ধদেব বসুর এ-নাটকে যেমন ফুটে উঠেছে জীবনের নিয়তি বা তার সুত্রপাত; সেই একই ভাবে জেগে উঠেছে বিশ্বলোক বা প্রবাহিত জীবনের স্রোতের বাণী, যা জীবনেরই অংশ হ’য়ে দেখা দেয় আমাদের নিকট। ‘কালসন্ধ্যা’ নাটকটি যুক্তি-পাল্টাযুক্তির নাটক। এ নাটকটি সাজানো হয়েছে নাট্যকবিতার বিভিন্ন ছন্দস্পন্দে। এতো বৈচিত্র্যময় বিন্যাস অবশ্য অন্য নাটকগুলিতে নেই বললেই চলে। আমরা কি ছিলাম একাকী? বা কখনো তা বহু জনে, সেটাই যেনো বড় হ’য়ে উঠে আমাদের চোখের সামনে। এ নাটকের আরও সামনের দিকে এগোলে, আমরা ‘কৃষ্ণ’র সংলাপের মধ্যে দিয়ে সেটা বুঝে উঠতে পারি আরও স্পষ্টভাবে। ‘কৃষ্ণ’ যখন বলেনঃ

‘সত্যভামা’

আমি সৃষ্টি করিনি এ বিশ্বলোক, তুমিও করোনি।

আমি শুধু দু- একটি কথা জানি, যা তুমি জানো না।

প্রথমতও, দ্বন্দ্ব বিনা জীবনের স্রোত অসম্ভাব;

যাকে বলো গতি, জ্যোতি, প্রাণের স্পন্দন-

সব দ্বন্দ্বঃ

পিতা- পুত্রে, গুরু- শীষ, বংশে- বংশে, গোষ্ঠীতে-গোষ্ঠীতে।

এবং ফলত-

ভ্রাতৃবধ, পিতৃবধ, পুত্রবধ, সবই স্বাভাবিক।’

বুদ্ধদেব বসুর ‘কালসন্ধ্যা’ নাটকের প্রথম অংশের বিচ্ছিন্ন ঘটনা এ পর্যন্ত চলতে থাকে। এর পর থেকে শুরু হয় এ-নাটকের দ্বিতীয় অংশ। যেখানে কৃষ্ণকে আমরা পাই আরো বয়স্ক ও ম্লান রূপে। তার রূপ যেন অনেকটা ক্ষয়ে যায় এ অংশে। কৃষ্ণের সামনে দিয়ে প্রবেশ করে অর্জুন। যাকে আমরা পেয়েছি সম্পূর্ণ দ্বিতীয় অংশ জুড়ে। অর্জুন, এখানে বীরের মতোই আচরণ করে; যেহেতু সে বীর হয়েই আছে ‘কালসন্ধ্যা’ নাটকে। কৃষ্ণের সাথে চলতে থাকে অর্জুনের কথোপকথন।

‘ভুলে গেছো? আমিও... জানি না ঠিক।

মনে পড়ে, অথচ পড়ে না।

কখনো বা মনে হয়, কোনো- এক অস্পষ্ট অতীতে

কোনো-এক সংশয় ব্যাকুল,

তুমি পার্থও, কিছু প্রশ্ন করেছিলে আমাকে, হঠাৎ

কর্তব্যপরায়নতা ভুলে গিয়ে, ঘটনার ঘূর্ণন থামিয়ে।

আমি তার উত্তর দিয়েছিলাম, কিন্তু-

আমি যা বলেছিলাম, তুমি তা বোঝোনি।

আমি যা বলেছিলাম, আমিও বুঝিনি।

তবু- সেই অনুভূতি ! যেন এক সত্তা আছে,

অন্য কিছু নেই, আছে একমাত্র সেই সত্তা-

পায় না বৃদ্ধি বা ক্ষয়; জন্মে না, মরে না;

একবার অস্তিত্ব সম্ভাব হলে কোনোকালে ঘটে না বিলয়;

যার মুখগহ্বরে অনন্তকাল ধ’রে

যুগপৎ উপস্থিত বর্তমান, অতীত ও ভাবীকাল,

জড়, প্রাণ, জীবিতও, মৃতেরা।

আর সেই সত্তা যেন-’

বুদ্ধদেব বসু, ‘কালসন্ধ্যা’ নাটকে জীবনের চলমান প্রবাহিত ধারা যেমন তু’লে ধরেছেন; তেমনি তুলে নিয়েছেন অতীত জীবনের স্মৃতি। যা শুধু বেদনা হ’য়ে জেগে উ’ঠে জীবনে। নাটকটি, ‘মহাভারত’ অবলম্বনে রচিত হলেও কবিতার স্বাদ যেনো রয়েছে সম্পূর্ণ নাটকটি জুড়ে। যুদ্ধ-ক্ষয়-জড়া-জীর্ণতা এবং যুদ্ধের ঘটনা কোনো কিছুই যেনো ম্লান করতে পারেনি নাটকটিকে। কোনো প্রকার ক্লান্তি আসে না আমাদের মনে; যখন পড়তে থাকি এ নাটকটি। ‘মহাভারতের কথা’ বইটি রচনা করার সময় ভূমিকাতে বুদ্ধদেব বসু বলেন, ‘আমার আলোচনার ধারা সাহিত্যিক, অথবা-যেহেতু ‘সাহিত্য’ কথাটা বড় বেশি ব্যাপক-তাই বলা যাক কবিতা ও কবিতার মত মিথলজির উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ, আমাদের আধুনিক বুদ্ধিতে যে সব ব্যাপার অবিশ্বাস্য কিন্তু সবচেয়ে বুদ্ধিমানেরাও পুরাকালে যা বিশ্বাস করতেন, আমি সেগুলিকে ‘অবাস্তব’ বলে প্রত্যাখ্যান করি নি, বরং সেই সব বাস্তবাতীত রহস্যের মধ্যেই মর্ম কথার সন্ধান করেছি।’

বুদ্ধদেব বসু, ‘মহাভারতের কথা’ প্রথম লেখা শুরু করেন (১৯৭১-৭২)-এর হেমন্ত ও শীত ঋতুতে। প্রকাশিত হয়, আঠারোটি কিস্তিতে ‘দেশ’ পত্রিকায় (বাঙলা ১৩৭৮, ১৮চৈত্র থেকে ১৩৭৯, ১৩ শ্রাবণ) সংখ্যা পর্যন্ত। বুদ্ধদেব বসু; আরো ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন যদি সময় হ’য়ে উঠে তিনি এর দ্বিতীয় খণ্ডতে কাজ করবেন, যদিও সেটা আর বুদ্ধদেব বসুর পক্ষে করা সম্ভব হ’য়ে উঠেনি। প্রথম খণ্ডটি-ই থেকে যায় ‘মহাভারতের কথা’র অখণ্ড গ্রন্থ হিসেবে। অর্জুন আর কৃষ্ণের সংলাপে সম্পূর্ণ নাটকটি যেন ভেসে যায় আবেগের সুরে। অর্জুন প্রকাশ ক’রেঃ সন্ধ্যা !

এত দ্রুত সন্ধ্যা কেন? এখন আসন্ন সময়, অর্জুন আবার ব’লে উঠে, আর এত অসুন্দর- যেন রুগ্ন, শান্তিহীন আর যেন সমুদ্র সিমাতিক্রান্ত, ধাবমান, ক্ষুধায় উদ্বেল। এতক্ষণ কৃষ্ণ কোনো কথা বলে না। কৃষ্ণ, অর্জুনকে বলঃ ‘যাত্রা করো, অর্জুন। আর বিলম্ব কোরো না।’ অর্জুন করুন সুরে আহ্বান করে কৃষ্ণের প্রতি; ‘তুমি আসবে না সঙ্গে?’ কৃষ্ণ নীরব থাকে, কোনো উত্তর পাওয়া যায় না তার কাছ থেকে। মনের অজানা অধ্যায় থেকে অর্জুন আবার আপন মনে বলে উঠে; ‘বন্ধু, সখা, সারথি আমার, তুমি আসবে না ! এ-যেন বিস্ময় আর আবেগের এক গভীর আবেদন; যেখানে সে থাকে কৃষ্ণের প্রতি অর্জুনের গভীর ভালোবাসা হয়ে। কৃষ্ণ আরো নিশ্চুপ থাকে অর্জুনের আবেদন শুনে; তাই কৃষ্ণ বলে উঠেঃ

‘মনে হয় কয়েক মুহূর্ত শুধু,

কিংবা বহুকাল,

চিরকাল ধ’রে আমি

ছিলাম তোমার সঙ্গে- লক্ষ্য বা অলক্ষনীয়,

পাঞ্জালীর স্বয়ংবরে, খাণ্ডবদাহনে,

কুরুক্ষেত্রে, স্বর্গে, মর্ত্য, বনবাসে, সংহারে, বিজয়ে,

এমনকি পানে, স্নানে, ভোজনে, বিস্রম্ভালাপে,

এমনকি বাসরশয্যায়।

মনে হয় তোমার জন্যই আমি

বলি দিয়েছিলাম কর্ণকে; আর একলব্যের ঘাতক,

তাও আমি- দ্রোণ নন, অন্য কেউ নন।

গান্ধারী আবৃত চক্ষে দেখেছেন

মূল সত্য, আদি বীজ, তাকে নমস্কার।

কিন্তু আজ তোমার আমার পথ

ভিন্ন; জনে- জনে মুক্তির সরণি ভিন্ন।

বন্ধু, আজ একা যাও, কর্ম করো; মুক্ত হও কর্মজাল থেকে।’

বুদ্ধদেব বসু রচিত নাটকটি এভাবে এগোতে থাকে সামনের দিকে। অর্জুন আর কৃষ্ণই প্রাণ হ’য়ে উঠে ‘কালসন্ধ্যা’ নাটকের। তারাই যেনো বার বার অন্যান্য সব কিছু থেকে মৌলিক উপাদানে উপনীত হয় ‘কালসন্ধ্যা’ নাটকে। কৃষ্ণ, অর্জুনকে সাহস দেন; আহ্বান করেন, তাকে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য। অর্জুন, একদা ভেবে উঠে সে হয়তো তার সাথে পাবে কৃষ্ণককে, কিন্তু কৃষ্ণ থাকে না। ‘বন্ধু, আজ একা যাও, কর্ম করো; মুক্ত হও কর্মজাল থেকে’; এ-রকম আশির্বাদ করে কৃষ্ণ, অর্জুনের জন্য। নাটকটির সমাপ্তির দিকে আমরা দেখতে পাই অর্জুন মনের ক্ষোভে আবার বলে উঠেঃ

‘হা কৃষ্ণ, কোথায় তুমি?

তোমারও কি আর

আমাকে পড়ে না মনে?

দেখা দাও, জনার্দন, নারায়ণ, অচ্যুত, কেশব,

দেখা দাও পুরুষোত্তম।

দ্যাখো, আমি অপহৃত পরাস্তও, অক্ষম-

আমি-

তোমার আজন্ম সখা, ভক্ত ও সেবক।

বন্ধু, প্রভু, দেখা দাও আর একবার।’

কৃষ্ণের কণ্ঠস্বর, এবং তাঁর বর্ণনা দিয়ে শেষ হয় নাটকটি। সেই কোমল কণ্ঠস্বরের সুর যেন ভেসে আসে সুদূর থেকে; যেন শান্ত হওয়ার এক প্রতিকূলতা কাজ করে তার অভ্যন্তরে। ‘উত্তরকথন’ - শিরোনামের একটি অংশ জুড়ে দেওয়া হয় নাটকটির শেষের দিকে। যেখানে পাওয়া যাবে অর্জুন এবং ব্যাসদেবের আগমনের কথোপকথন। এ নাটকটির বিষাদ যেন ফিরে আসে, আমাদের মনের গভীরে কোনো এক হারানো সুরের কম্পনে। বুদ্ধদেব বসু; তাঁর নাটকে, কথা বলেছে মনের এক চিত্রিত পটে; যেখানে ভাষা পেয়েছে এক গভীর সৌন্দর্য। নাটকে; ভাষাগত রূপটি একক কোনো অলঙ্কার নয়; বরং তা দেখা দেয় নাটকটি গঠনের এক অলঙ্কারময় সৌন্দর্য নিয়ে।

[১.২] বুদ্ধদেব বসু, প্রায় সমসময়ে (১৯৬৯-১৯৭০)-এ এসে রচনা শুরু করেন ‘অনাম্নী অঙ্গনা’ নাটকটি। খুব বেশি সময়ের ব্যবধান থাকে না, পূর্বের নাটকটি থেকে এ-নাটকের রচনাকাল। ‘অনাম্নী অঙ্গনা’ নাটকটি গ্রন্থকারে প্রকাশ পায় ১৯৭০-এর শেষের দিকে। ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয় ‘দেশ’ পত্রিকায়। যদিও গ্রন্থকারে অনেকটা পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হ’য়ে দেখা দেয় এ নাটকটি; যে কাজটি করেন বুদ্ধদেব বসু নিজেই। সত্যবতী, অম্বিকা, অঙ্গনা এবং রাজপুরীর তিনজন দাসী চরিত্র দেখা দেয় ‘অনাম্নী অঙ্গনা’ নাটকটিতে। ‘অঙ্গনা’র চরিত্রের গানের মধ্যে দিয়েই শুরু হয় নাটকটি। অঙ্গনার কণ্ঠে ভেসে আসে এক করুন সুরের গানঃ

‘অনেক দূরে ছোট্ট এক কুটির,

খড়ের চালে রৌদ্র জ্বলে সোনা,

সামনে উঠোন, খিড়কিদোরে পুকুর,

তেঁতুল তলায় শিউরে ওঠে ছায়া

দূর, অনেক দূর।'

তাঁর মুখের গান যেন দেখা দেয় সখীদের প্রাণরূপে। দুরের ছোট্ট এক কুটিরের মধ্যে যেন লুকিয়ে থাকে হারানো এক স্বপ্ন; যে স্বপ্ন অনেকটা দেখা দেয় রৌদ্র জ্বলা সোনা হ’য়ে। এ সব যেন দেখা দেয়, অঙ্গনার ভালোলাগার এক অপরূপ সৌন্দর্যরূপে; যেখানে লুকিয়ে থাকে হারানো এক স্বপ্নের প্রতীক। অঙ্গনার গান যেন তার সখীদের বাঁধভাঙ্গা এক উচ্ছ্বাস। যেখানে তাঁরা বার বারই ফিরে আসে অঙ্গনার কথোপকথনে। তিন সখীই সমান ভাবে জড়িয়ে থাকে অঙ্গনার চতুর্দিকে। তৃতীয় সখীর কথায় ফিরে আসে অঙ্গনার আগত যৌবনের কথা। তা যেন দেখা দেয় তাঁদের মাঝে নতুন সুরে সুরে। তৃতীয় সখী তাই বলে উঠেনঃ

‘কিন্তু দেখিস-

এই যৌবনকাল ফাল্গুন মাসঃ

পথ চলতে প্রণয়,

জল তুলতে প্রণয়,

পায়ে পায়ে তাই বিপদ, তাই ভয়।

সহজে নামে স্বপ্ন বড়ো সহজে,

বুকের মধ্যে কাঁপন- বড়ো সহজে,

ধরা দিতে চায় শরীর- বড়ো সহজে।

বেড়ে উঠা জীবনের সাথে এই সম্পর্ক যেন আরও অনেক বেশি কোমল হ’য়ে দেখা দেয়। যৌবনের সাথে ফাল্গুনের সম্পর্কটি বাদ যায়নি এখানেও। প্রেম, ভালোবাসা আর তার প্রতি কাতরতা যেন একাকার হ’য়ে দেখা দেয় এ নাটকে। নাটকটিতে অঙ্গনাই প্রধান হ’য়ে দেখা দেয়। তার মাধ্যমেই প্রকাশ পায় নির্মম আর বেদনাহত সংলাপ গুলো। তার দীর্ঘশ্বাস, যেন অনেক বড়ো হ’য়ে দেখা দেয় অন্য সখীদের নিকট। যারা সর্বদা অবস্থান ক’রে অঙ্গনার চতুর্দিকে। ছায়া হ’য়ে থাকে তার মাথার উপর। তাঁদের কথার পরে আবার প্রকাশ পায় অঙ্গনার বেদনাহত, হৃদয় ঝরানো কিছু উক্তি; যা লুকিয়ে ছিল অঙ্গনার মনের গভীরে। তাই অঙ্গনা বলে উঠে, ‘স্নিগ্ধ তোমাদের বচন। যেন শ্রমের পরে দিঘির জলে স্নান। কিন্তু আমি যদি সান্ত্বনা না পাই, অপরাধ নিয়ো না। আমি জানি, তোমরা আমার বন্ধু, আমার সব সুখ দুঃখের সঙ্গিনী, হস্তিনাপুরে তোমাদের চাইতে আপন কেউ নেই আমার। আর এও জানি, তোমাদের সঙ্গে একই দুর্ভাগ্যে আমি বন্দিনী, যেমন আরো অনেক অবলা এই অন্তঃপুরে। শোনো, প্রথমে বলি আমার জন্য আশঙ্কা কোরো না, আমাকে কোনো পুরুষ এখনো স্পর্শ করেনি। আমি ভুলিনি, বিবাহ বিনা শৃঙ্গার সিদ্ধ নয়, বা সিদ্ধ শুধু দেবতার পক্ষে, আর মুনিবংশে, রাজবংশে। কিন্তু আমরা যারা ব্রহ্মার অধমাঙ্গ থেকে জন্মেছি- আমাদের জন্য বিধিবিধান ভিন্ন।

আর তাই, আমার প্রণয় এখনো শুধু ক্ষীণ এক তরু, যাতে সবেমাত্র একটি- দুটি কুঁড়ি কাঁপছে আশায়, ভোরের বাতাসে, উদীয়মান দিনের দিকে তাকিয়ে। অন্য এক কথা বলতে গিয়ে আমি যেন আমার কণ্ঠস্বর হারিয়ে ফেলছি। সে রেখেছে প্রস্তুত শিলাভাণ্ডে মধু, রজতপেটিকায় স্বর্ণালংকার আর নয়নহরণ সূক্ষ্ম চীনাংশুক, রানীকে দাসী-পণ দেবার জন্য। কিন্তু দেবী অম্বিকা আমাকে মুক্তি দিতে সম্মত নন।’ বিয়ে বা শরীর লাভের উপযুক্ত ব্যাপারগুলো তীব্রভাবে প্রত্যাখ্যান করেন অঙ্গনা। সোজা বা স্বাভাবিক ভাবে মেনে নিতে পারেন না এসব দিকগুলো। করুন আর অম্লান হ’য়ে তা যেন দেখা দেয় তারই জীবনে। তাই আপন মনে আবার বলে উঠেন, ‘শুধু রাত্রি বেলায় সঙ্গলাভ তাকেই কি বলে বিয়ে ? এই শব্দটি যেন প্রবলভাবে আঘাত ক’রে তার করুন মনে। যখন বলতে থাকে, আমি চাই আমার আপন ঘর, আপন কাজ, আমার নিজের তেঁতুলতলার ছায়া।

কিন্তু আমরা উত্তম দাসী, তাই অর্ধেকমাত্র নারী। অঙ্গনা নিজের মধ্যে তৈরি করেন আপন এক সত্ত্বা; যেখানে অন্য কেউ নয়, সেই বেঁচে থাকে তার আপন ভুবনে। সখীদের আলাপচারিতার মধ্যে দিয়ে এগোতে থাকে নাটকটি। যখন আমরা নাটকটি পড়তে থাকি, আমরা ভুলে যাই যে আমরা একটি নাটকের মধ্যে আছি। সংলাপ বা কাহিনীর এতোই গভীরে আমরা পৌঁছে যাই যে আমরা আর তার বাহিরে অবস্থান করি না; আমরাও হ’য়ে উঠি নাটকটির সমঅংশীদার। সব ঘটনা যেন ঘটে যাচ্ছে আমাদের চোখের সামনে। বুঝে নিতে বা এই নাটকের গভীরে পৌঁছানোর জন্য আমাদের মর্ম উপলব্ধিই আমাদের হ’য়ে কাজ করে। আমরাও যেন এক সময় হ’য়ে উঠি তাঁদের সহোদর; যারা সম্পূর্ণ নাটকটিকে নিয়ে যান পরিসমাপ্তির দিকে। এই গভীরতা বা মিলন সম্ভব হয়েছে নাটকটির প্রাণজঞ্জাল ভাষা এবং সহজ সরল উপস্থাপনের জন্য। নাটকটির সৌন্দর্যময় বিন্যাসই আমাদের ভুলিয়ে দেয় তার অতীতের বড়ো কোনো গ্রন্থের কথা; যেখান থেকে তু’লে নেয়া হয়েছে নাটকটিকে।

বরং আরও অনেক পরিশুদ্ধ হ’য়ে, নাটকটি আমাদের মনে গেঁথে থাকে তার আপন সৌন্দর্যের উপর ভর করে। কুরুবংশের ঘটনা বিন্যাস হতে থাকে নাটকটির মর্মে মর্মে। ঋষি আর রাজকন্যা যখন চরমভাবে ব্যর্থ সন্তান জন্মদানে। একি ব্যর্থতা ! না কোনো অনাচারের শাস্তি ? তা আর স্থির হ’য়ে দেখা দেয় না আমাদের সামনে। অঙ্গনা, সম্পূর্ণ নাটকটিতে আপন করে নেন তার চার পাশে যা কিছু আছে। নাটকটির কাঠামোগত চরিত্র বিন্যাসে অঙ্গনা ভুলে যান তার অবস্থানকে; যেমন আমরা দেখতে পাই, তার সখীদের কখনো বন্ধু, আবার কখনো বোন বলে সম্বোধন করতে। অঙ্গনার এ ধরনের ভাবনাবোধকে নাটকটিকে নিয়ে যায় গভীর থেকে আরো গভীরে। স্বাধীনতা বা অধিকার এক ধরনের শক্তি হ’য়ে দেখা দেয় ব্যক্তি চরিত্রে। যে চিত্র আমরা দেখতে পাই এ-নাটকটিতে। অঙ্গনা, তাই করুন আর বেদনাহত হ’য়ে প্রকাশ করেন, ‘বেশ্যারমণ, পরদারগমন, পরপুরুষের সংস্রব, বিধবার গর্ভে সন্তান, কুমারীর গর্ভে সন্তান, সব শ্লাঘ্য তাঁদের পক্ষে। কেননা, তাঁরা তৃপ্তিহীনভাবে দোহন করেন বসুন্ধারা ও বৈকুণ্ঠ, হরিৎ ও নীলবর্ণ দুই কামধেনুর মতো। কেননা তাঁরা প্রবল।

আমরা দীনজন, তৃণের মতো মৃত্তিকায় লগ্ন, আমরা শুধু দেখে যাবো-মেনে নেবো- কথা বলবো না।’ অঙ্গনার এই ক্ষোভ বা বাণী যেন শুধু সীমাবদ্ধ থাকে না এ-নাটকের মাঝে; বরং তা যেন দেখা দেয় প্রকাশিত চিত্তের ভাবনাবোধ দ্বারা। অঙ্গনার, তৃতীয় সখী যখন তাঁর কাঁধে হাত রেখে তাকেই আবার বলেন, ‘তবে আয় আমার সঙ্গে, ইচ্ছে হয় কিছু বলিস, ইচ্ছে না হয় বলিস না। আমরা দুজনে মিলে ফুল তুলবো, মালা গাঁথবো, জড়িয়ে দেবো পরস্পরের খোঁপায়-যেহেতু অন্য কেউ নেই।’ এই অন্য কেউ কি দেখা দিয়েছিল তাঁদের হৃদয়ের মাঝে ? যে হ’য়ে উঠবে শুধুই মনের একান্ত মানুষ হ’য়ে। যার স্পর্শে বা ভালোবাসায় ছুঁয়ে যাবে মনের গভীরের লুকায়িত হিম ভালোবাসা।

নাটকটির শেষের দিকে চোখ দিলে আমরা দেখতে পাই অঙ্গনার চরিত্রের কিছুটা ম্লান ছায়া; সত্যবতী এবং অম্বিকা-ই এখানে ফিরে আসে বার বার। ‘অনাম্নী অঙ্গনা’ নাটকে সত্যবতী এক কঠিন চরিত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হোন। অম্বিকার সাথে তাঁর চলতে থাকে নিরন্তন সংলাপ।

যে সংলাপ হ’য়ে উঠে নাটকের নতুন প্রাণ। জানা, অজানা এক আলো যেন বার বার নিক্ষেপ হতে থাকে এখানে। তাই নাটকের কিছুটা গভীরে পৌঁছানো মাত্র সত্যবতীর কণ্ঠে শুনতে পাই এক উপদেশ নির্ভর বাণী; যা নাটকের মর্মে আঘাত ক’রে। ‘ব্যাস তোমাকে জেনেছেন, কিন্তু তাঁর বিষয়ে তুমি রইলে অজ্ঞান। শুধু আনীতা, সমর্পিতা নয়; তাই তোমার পুত্রের অন্ধতা। কিন্তু এবারে গর্ব ত্যাগ করো, কাশীকন্যা; বুঝে নাও, এই আয়োজন নয় তোমার সুখের জন্য, ব্যাসের কোনো সার্থকতার ও এটি উপায় নয়। এর লক্ষ্য ইতিহাস, উত্তরকাল, কুরুবংশের প্রতিশ্রুতি কীর্তি, যার কাহিনী মুগ্ধ করবে জগতবাসীকে, যুগের পর যুগান্তর পেরিয়ে। আর তাঁর জন্য তুমি যেমন রাজসিক পাত্র, তেমনি চাই উত্তম ঔরস।’ ধর্ম-কাম-সম্পর্ক সব কিছু যেন একাকার হ’য়ে ফিরে আসে এ-নাটকে।

দেবতার করুণা আর অফুরান ভালোবাসা যেন বার বার নিক্ষেপ হতে থাকে ‘অনাম্নী অঙ্গনা’ নাটকটিতে। সত্যবতী, তাঁর ঘটে যাওয়া এক ঘটনার নিখুঁত বর্ণনা তুলে ধরেন; যেখানে ঈশ্বর বা তাঁর ইচ্ছা অনেক বড়ো হ’য়ে দেখা দেয়। তাই পূর্বেই সত্যবতী প্রকাশ করেছেন ‘দেবতা যাকে দয়া করেন’-এর মতো উক্তি। দেবতা কাকে, কখন দয়া করবেন তা অন্য কেউ জানেন না; তা দেবতাই জানেন; তা দেখা দেয় দেবতার অনুগ্রহ হ’য়ে। তাই, আমাদের অপেক্ষা করতে হয় দেবতার দয়া বা অনুগ্রহ পাওয়ার সময় পর্যন্ত। যখন এই দয়া পর্যবসিত হবে; এক মাত্র তখন-ই আমরা বলতে পারবো তিনি আমাদের দয়া করেছেন। সম্পূর্ণ জীবন কেটে যাওয়ার পর-ও, তিনি আমাদের দয়া না-ও করতে পারেন। কিন্তু সত্যবতীর, এই সুপ্ত ইচ্ছা বা করুণা যেন তাঁর প্রতি গভীর ভাবাবোধের জন্ম দেয়। তাই তাঁর জন্মও যেন হ’য়ে উ’ঠে সার্থকময়। আমরা শেষ পর্যন্ত শুনতে পাই সত্যবতীর সেই অজানা এক উপাখ্যান। ‘আমি নৌকা বাইতাম যমুনায়- শ্রমজীবিনী তরুণী, শ্রমজনিত প্রফুল্লতা সর্বাঙ্গে, আর মনে যেন আনন্দ ধরে না- বাতাস যেহেতু স্নিগ্ধ, আর সূর্যালোক উজ্জ্বল। সেদিন ছিল আজকের মতোই ফাল্গুন মাস। কিন্তু সেই ফাল্গুনের তুলনা হয় না। যে কোনো দিনের মতোই একটি দিন হয়তো, কিন্তু যদিও দীর্ঘকাল ধ’রে বেঁচে আছি। আমাকে দেখা দেয়নি অন্য কোনো দিন, সেই দিনের মতো।

আমার নৌকায় উঠলেন মুনি পরাশর, আমি দাঁড় টানছি, তিনি মুখোমুখি ব’সে আছেন, নৌকো দুলছে, জলে কাঁপছে সূর্যকিরণ, কলস্বরে নদী ব’য়ে যায়। আমি অনুভব করছিটার দৃষ্টি আমার অনাবৃত বাহুতে- দাঁড়ের ছন্দে আন্দোলিত আমার বাহুতে- কটিতটে-তালে তালে বিস্ফারিত ও সংকুচিত স্তনমণ্ডলে। নৌকো যখন মধ্যনদীতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, ‘শ্রীমতী, আমি তোমাকে প্রার্থনা করি। আমাকে বিমুখ কোরো না’। আমি তাকিয়ে দেখলাম, নদীর দুই তীরে মুনিরা দাঁড়িয়ে আছেন সার বেঁধে, পাঁড় হবার অপেক্ষায়, না আমাকে প্রণোদিত করার জন্য-জানি না। কেন আমার চক্ষু বুজে এলো, সুখে না আশঙ্কায়-তাও জানি না। আমার লজ্জা, আমার ভীরুতার উপর মুনি নামিয়ে আনলেন গাঢ় যবনিকা, কুজঝটিকায় ঢেকে দিলেন দিগন্ত- নদী লুপ্ত, আকাশ লুপ্ত একটি তরণী ভাসমান। এমনি ক’রে মুনির সঙ্গে ধীবরকন্যার মিলন হ’লো।’

বুদ্ধদেব বসু রচিত এ-নাটকটির সবচেয়ে উজ্জ্বল জায়গা এটি। যে অংশটি ভাবনা বা চিন্তার অনেক গভীরে নিয়ে যায় আমাদের। প্রিয় কিছু সুখময় স্পর্শ আর ভালোবাসার নিবিড়তার জন্য সবকিছু যেন মেঘে ঢেকে দিয়ে গেল আপন মনে; যেখানে পড়ে থাকলো শুধুই দু’টি নিথর দেহ। কল্পনা আর ভাবনা চিন্তায় যেন ফিরে ফিরে আসে সেই প্রিয় দৃশ্যটি; যা গেঁথে থাকে মনের সুপ্ত ভাবনায়; এবং তা আমরা কল্পনা থেকেও অনেক বেশি স্পষ্ট দেখতে পাই। যে কাহিনী বা ঘটনা অম্বিকার কাছে যেন একদম ধুব্র ব’লে মনে হতে থাকে। যা দোলা দিতে থাকে আমাদের নিশ্চুপ হৃদয় চিত্তে। সত্যবতী তাঁর এ ঘটনা যেন বিরামহীন ভাবে ব’লে যাচ্ছে অম্বিকার নিকট। সমস্ত ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরও অম্বিকা আবার প্রশ্ন করে সেই ঘটনার পরবর্তীতে কি হয়েছিল তা জানার জন্য। এ যেন এক অজানা কাহিনী তাকে আচ্ছন্ন ক’রে তোলে। কোনো ভাবেই যেন তাঁর মোহ কাটে না এ ঘটনা শুনার পর থেকে। তাই সত্যবতী আপন মনে তাকে আবার বলতে থাকেন, ‘বিদায় কালে তিনি আমাকে বললেন, ‘শুভদাত্রী’, তোমার পুত্র হবে জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ, যেমন পর্বতের মতো হিমালয়য়।’ আরো একটি বর দিলেন আমাকে। আমার গাত্রে ছিল জীবিকালব্ধ মৎসের ঘ্রাণ, রৌদ্রপায়ী ত্বক ছিল কালো। কিন্তু সেইদিন থেকে মৎস্যগন্ধা হ’লো পদ্মগন্ধা, কৃষ্ণাঙ্গী হ’লো কনকবর্ণী।

নাটকের অনেক পরে আবার আমরা ফিরে পাই অঙ্গনাকে। যার থেকে অনেকক্ষণ সরে ছিলাম আমরা। দাসী, অম্বিকা এবং অঙ্গনার সংলাপ নির্ভর এ অংশটুকু আমাকে বার বার মনে করিয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথের ‘রাজা’ নাটকের কথা। কোথায় তার মিল বা অমিল তা খোঁজার চেষ্টা কখনো করিনি। শুধু মনে হয়েছে এতোটুকুই। এ অংশ থেকে বিদায় নেয় সত্যবতী চরিত্রটি। সংলাপ ধারাবাহিক ভাবে এগোতে থাকে অঙ্গনা এবং অম্বিকার মধ্যে দিয়ে। তাঁদের মনের মধ্যে চলতে থাকে এক গভীর মর্ম বেদনা; যা একই সাথে আহত এবং বিক্ষত ক’রে তোলে আমাদের হৃদয়কে। কোনো এক অজানা শারীরিক সম্পর্ক তৈরি করার জন্য অম্বিকা ভীষণ ভাবে আকুতি করে অঙ্গনার নিকট। যার প্রধান চরিত্রে অংশ নিবে ঋষি নিজেই। যেহেতু পরিপূর্ণ সন্তান জন্ম দিতে সে ব্যর্থ হয়েছে; তাই অঙ্গনাই পারে এখান থেকে তাকে উদ্ধার করতে। নাটকের এ ঘটনার প্রেক্ষাপটে অঙ্গনা তাই আবার বলে উঠেন, ‘ আমি চিরকাল জেনেছি সেই বিবাহ কলঙ্কিতও, বধূ যেখানে পূর্বব্যবহৃতা। আর আমার কাম্য দাসীত্ব থেকে মুক্তি, আর মন্ত্রপূত বিবাহের বন্ধন। আমি চাই আমার স্বামীকে আমার প্রথম পুষ্পাঞ্জলি দিতে, ভাগ্যে যদি স্বামীলাভ ঘটে কখনো। এর পরেক্ষনে অম্বিকা আবার বলেন, ‘কোনো ঋষি যাকে স্পর্শ করেন, অঙ্গনা, সেই নারী থাকে নির্দোষ, নির্মল, কলঙ্করহিত, হোক কুমারী, সধবা, বা ভতৃহীনা। সেই সংযোগ জলচিহ্নের মতো বিলীন হ’য়ে যায় মুহূর্তে। সেই নারী ফিরে পায় তার পূর্বাবস্থা, যেমন সিক্ত বস্ত্র শুষ্ক হ’য়ে যায় রৌদ্রে। আর ব্যাসদেব ঋষিতুল্য পুরুষ। হয়তো তাঁর প্রসাদে তুই হ’য়ে উঠবি আরো সুন্দরী, মনোহারিণী, স্বামীর আদরিণী থাকবি চিরকাল।’

কোনো ভাবেই যেন মন গলাতে পারছে না অঙ্গনার; বার বার ব্যর্থ হচ্ছে অম্বিকা। বিভিন্ন ভাবে, বিভিন্ন দিক থেকে তাকে বুঝানোর চেষ্টা করা হয় সেই তৃপ্তিকর আর পরম শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য। কিন্তু কোনো বিশ্বাসেই যেন কাজ হচ্ছে না। সব চেষ্টা আর সাধনা যেন অঙ্গনার নিকট ব্যর্থতায় পর্যবসিত হ’তে থাকে। তাই আক্ষেপ এর সুরে শুনতে পাই, ‘তার কাছে শন নারী সমান, হোক অম্বিকা, অম্বালিকা, বা অঙ্গনা ! তিনি আস্বাদনে বিমুখ, শুধু কর্তব্যপরায়ণ, নারীর মুখ তার দ্রষ্টব্য নয়, শুধু দেহ এক সুরঙ্গ, যার অন্ধকার তিনি পেরিয়ে যান মুহূর্তে। আর অমন অনাসক্ত ব’লেই তিনি অর্চনীয়। অঙ্গনা, নিশ্চিত জানিস, তাঁর স্পর্শে তোর পুণ্য হবে, পরজন্মে অপ্সরা হ’য়ে বিহার করবি।’ অম্বিকা এ ভাবে প্রলুব্ধ করতে থাকে অঙ্গনাকে। কিছুতেই যেন তাকে রাজী করাতে পারে না। অম্বিকা বিশ্বাস ক’রে যে তাঁর কথা হয়তো মানে নেবে অঙ্গনা।

এভাবে এগোতে থাকে নাটকটি। বিস্ময়বোধ আর ভাবনা যেন এক করে ফেলে তাঁদের চিন্তার জগতে। অম্বিকা, অঙ্গনার নীরাবতা দেখে নিশ্চুপ হ’য়ে পড়ে। অঙ্গনা নীরব থাকে। অম্বিকা বলতে থাকে, ‘কোনো চিন্তা নেই তোর। তুই যাবি তোর মায়ের কাছে ফিরে, তারপর স্বামীর ঘরে, কাল থেকে ধর্মের অধীন, অন্য কারো নয়। আর সেই ধর্মেরই নির্দেশ, তোর পুত্র জন্মালে তোর ভর্তাই তার পিতা হবেন, গাঙ্গেয় ভীষ্মের মাতা যেমন সত্যবতী। এও জানিস তোরই জন্য তোর স্বামীর ভাগ্য উপচে পড়বে, যেহেতু তুই দেবভুঞ্জিতা হয়েছিলি।’ এখনো মুখে কথা নেই ? অঙ্গনা, মুখ তুলে ধীর স্বরে বলে, ‘আমি খুঁজে পাচ্ছি না এমন কোনো কথা, আমার চিন্তার পক্ষে যা উপযোগী, এমন কোনো চিন্তা, আমার মন যেখানে স্থির হ’তে পারে,এমন কোনো সংকেত, যা নিশ্চিতির অগ্রদূত। আমি যেন আপনার কণ্ঠের অন্তরালে শুনতে পাচ্ছি অন্য এক স্বর, ক্ষীণ, মৃদু, দূরাগত, কিন্তু সেই ভাষা আমি বুঝি না। পরক্ষনে তাঁর কাছ থেকে আবার শুনতে পাই ‘আমি যেন দাঁড়িয়ে আছি, এক যবনিকার সামনে, যার অন্য দিকে বিস্তীর্ন এক নাটক রচিত হচ্ছে ধীরে ধীরে, অগোচরে।’ আমরা এ নাটকের শুরুর দিকে যেমন শুনতে পেয়েছিলাম অঙ্গনার কিছু গান; এখানে এসে আবার ফিরে পাই সেই গান। যা সুরের কম্পনে বেজে উঠে অঙ্গনার মনে। তাই সে গুঞ্জনস্বরে গায়ঃ

‘কেন বধুবেশ, কেন চন্দনমাল্য,

দাসীর অঙ্গে রাজ্ঞীর আভরণ,

গভীর নিশার গহ্বরে অবশেষে

যদি হ’তে হয় জন্তু।

রাজ্ঞী, দাসীর বিভেদ সেখানে লুপ্ত,

শুধু আছে দেহ, শোণিতের উষ্ণতা;

চরাচরহীন তরণী বা শয্যায়

এক মুহূর্তে আর্তবিসর্জন।

কে আসে কঠিন, আঁধার আগন্তুক ?

এক মুহূর্ত না কি তা- ই চিরকাল ?

নাকি সেই হত জন্তুই নবজন্মে

হবে বিশুদ্ধ নারী ?

গান শেষ ক’রে ধীরে উঠে দাঁড়ালো অঙ্গনা, ধীরে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলো। তাঁর প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে সূর্যাস্তের আভার মতো মিলিয়ে গেল মঞ্চের আলো। কয়েক মুহূর্ত অন্ধকার ; তারপর ধীরে ধীরে ভোরের আলো ফুটে উঠলো, কোমল রৌদ্র আবার দেখা গেল অঙ্গনাকে, সিঁড়ির শেষ ধাপে মূর্তির মতো উপবিষ্ট। অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে এলো অম্বিকা। অলিন্দ পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে অঙ্গনার কাছে দাঁড়ালো, অঙ্গনা লক্ষ করলো না। সেদিনের সেই রাতের ঘটনা বিধ্বস্ত ক’রে তোলে অঙ্গনাকে। তাকে যেন আবার ফিরিয়ে যেতে না হয় সেই পূর্বের অবস্থানে; যেখান থেকে সে চলে এসেছে। কোনো এক প্রকার ভয়ংকার অনুভূতির জন্ম দেয় অঙ্গনার চিত্তে। অঙ্গনার ভাষায় যা ফরে আসে তা বিশাল কালো প্রগাঢ় বিস্তীর্ণ রাত্রির এক বর্ণনা। তাকে কি সে কোনো পুরুষ বলবে; না কি বলবে অন্য কিছু তা স্থির করতে পারে না অঙ্গনা।

নাটকগুলোতে, নাটকের ধারাবাহিকতা ছাড়াও বুদ্ধদেব বসু দেখিয়েছেন ভাষা আর ছন্দের এক মিলন। তা যেন পেতে যাচ্ছিল কবিতার এক অপরূপবিন্যাস। এই নাটকের মধ্যেও তার সেই বিন্যাসের কোনো কমতি নেই। অঙ্গনার বর্ণনার মধ্যে দিয়েই ফুটে উঠলো সেই চিত্র। অম্বিকার কোনো এক প্রশ্নের উত্তরে অঙ্গনা ব’লে উঠলো, ‘আমার স্মরণ যেন বিপর্যস্ত। বলতে পারবো না কখন জেগে ছিলাম, কখন স্বপ্নে, কখন তন্দ্রায়। অন্ধকারে একবার তাঁর দৃষ্টি আমাকে বিঁধল, ভীষণ, উজ্জ্বল অগ্নিকুণ্ডের মতো চক্ষু। একবার তাঁর বাহু অশ্বথের জটের মতো লম্বিত হ’লো আমার দিকে।

একবার তিনি অরণ্যের মতো আমাকে ঘিরে ছড়িয়ে পড়লেন। নীড়ের মধ্যে পাখির মতো আমার মুখ হারিয়ে গেল তাঁর শ্মশ্রুদামের তৃণে দূর্বায় পল্লবে। আর আমার দেহ, যেন আমার সঙ্গে বিবাদ ভুলে হ’য়ে উঠলো মধুর।’ এভাবে ও যেন শেষ হয় না সেই রাতের গভীর বর্ণনা; যা ভেসে উ’ঠে অঙ্গনার কণ্ঠ থেকে। সে যেমন তৃপ্ত তাঁর ভালোবাসায়; সেই একই ভাবে ব্যথিত গভীর আর তার মর্মে। সূচনার পর্বটি জানার অনেক আক্ষেপ থেকে যায় অম্বিকার। তাই সে বার বার প্রশ্ন ক’রে অঙ্গনাকে। আমি জানি না, সে কি বাইরে বাতাসের শব্দও, পল্লবের মর্মর, না কোনো নিশাচর পাখি উড়ে যেতে যেতে একটি দীর্ঘ নিঘোর্ষে ব’লে গিয়েছিলো, ‘রাজবধুর ছদ্মবেশে, রাজপত্নীর শয্যায়- নারী, তুমি কে ?’ অম্বিকা আর অঙ্গনার মধ্যেকার সেই বিশ্লেষণময় গভীর রাতের বর্ণনা নাটকটিকে এখানে আরো অনেক বেশি শ্রুতিময় ক’রে তোলে। সেই রাতের বর্ণনা এখানে এসেছে বার বার। কিন্তু কোনটার বর্ণনা থেকে কোনটার কোনো অংশে কম মনে হয়নি; তা যেন প্রকাশ পেয়েছে বিচিত্রভাবে। প্রত্যেকটা বর্ণনা যেন ফিরে পেয়েছে তার পৃথক মর্যাদা। এ যেন একই ভাবনার বৈচিত্র্যময় সন্নিবেশ। যেমন অঙ্গনার ভাবনায় আবার আমরা শুনতে পাই, ‘বিরাট ভারি অপরিমেয় প্রায় অসহ্য।

কিন্তু তবু, রাত্রি যখন সবচেয়ে স্তব্ধও, অন্ধকার সবচেয়ে গভীর, হ’য়ে উঠলেন এমন অনির্বচনীয় কোমল, এমন অন্তহীনভাবে নির্ভার, যে রাত্রিশেষে, ঊষার পূর্বক্ষণে আমার মনে হ’লো শুধু তাঁর নিশ্বাসের ফুঁৎকারে আমি গর্ভিণী। অম্বিকা মুক্তি দিতে চান দাসী অঙ্গনাকে। সে কিভাবে নিবে তাঁর এই মুক্তিকে। সে কি মুক্ত হতে চায় এখান থেকে ? যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল অম্বিকা, অঙ্গনাকে তাঁর কর্মের জন্য। তা কি সে মেনে নিবে আপনমনে যা স্থির ক’রে রেখেছিল। কিছুক্ষণ পরে অম্বিকা আশ্চর্য হ’য়ে যায় অঙ্গনার কথা শুনে। সে মুক্তি চায় না। সে চায় না তার অবারিত স্বাধীনতা, মুক্তমন আর প্রসারিত দিনের ভাবনা। বরং অঙ্গনার কথা শুনে বিহ্বল হ’য়ে যায় অম্বিকা। যখন অঙ্গনার কণ্ঠ থেকে শুনতে পায়, ‘যদি আমার পরিচর্যা কখনো আপনাকে তুষ্ট ক’রে থাকে তাহ’লে, করুণাময়য়ই, আমাকে চিরকাল আপনার দাসী হ’য়ে থাকতে দিন।’ এ-রকম উক্তি নাটকটিকে নিয়ে যায় কাহিনীর আরো অনেক গভীরে। অঙ্গনা যা ধারণ করেছে তার শরীরে তার যথার্থ প্রতিপালন চায় দাসী হ’য়ে এই গৃহ থেকেই। তাই সে বেছে নেয় না অন্য কোনো পথ। অনেক পথ থাকতেও সে থেকে যেতে চায় অম্বিকার কাছে। এ ভাবনার উত্তর আমরা পাই অঙ্গনার থেকেই। ‘যাকে আমি বহন করছি আমার দেহের মধ্যে, আমি তাকে জন্ম দিতে চাই, লালন করতে চাই এই রাজপুরীতে, হস্তিনাপুরে। ব্যাসের পুত্র- সে অন্য কারো নামে পরিচিত হবে, লালিত হবে অন্য কোনো সংসর্গে আমার পক্ষে এই চিন্তা অসহ্য।’ দাসী ধারণ করবে ব্যাস দেবের সন্তান ! এ মনোভাব মেনে নিতে নারাজ অম্বিকা। তাই চলে আসা মধুর সম্পর্কে আবার দেখা দেয় তিক্ততা। যে মধুর সম্পর্ক আমরা দেখতে পেয়েছি সম্পূর্ণ নাটকটি জুড়ে।

তার প্রথম তিক্ততার আঘাত হানলো এই প্রথম। যেখানে আবার শুনতে পাবো অম্বিকা ও অঙ্গনার বিপরীতমুখী মনোভাব। অম্বিকার কোন কথার উত্তরই দেননি অঙ্গনা সম্পূর্ণ নাটকটিতে। এই প্রথম অঙ্গনা যেন হ’য়ে উঠে প্রতিবাদী চরিত্র। সে প্রতিবাদ করে অম্বিকার ভাব ও ভাবনার গভীরে; যা কোনো ভাবেই সে মেনে নেয় না তার শরীরে ধারণ করা আগত সন্তানের জন্য। এখানে এসে অঙ্গনার চরিত্রে আমরা স্পষ্ট ক’রে দেখতে পাই এক অগ্নিমুখীরূপ; যা সে অম্বিকার প্রতি করতে থাকে। অঙ্গনার এ রকম উক্তি আমরা শুনতে পাইনি নাটকটির পূর্বের কোনো স্থানে। ‘আমি জানি না আপনি কাকে বলেন বর, কাকে ভাগ্য। কিন্তু যদি কয়েক মুহূর্ত সময় দেন আরো একটি কথা আপনাকে বলি। আমি দেখতে পাইনি কখন তিনি চ’লে গেলেন, শুধু যেন অন্ধকার লঘু হ’য়ে উঠেছিলো বাতাসে কাঁপন তুলে, আমাকে ঘুম পাড়িয়ে। হঠাৎ মনে হ’লো, তিনি আমার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন। দূর থেকে শোনা সমুদ্রের মতো স্বর, নববর্ষায় প্রথম মেঘমন্দ্রের মতো। তার বার্তা আমি যে সব বুঝেছিলাম তা নয়, কিন্তু এটুকু স্পষ্ট মনে পড়েঃ ‘তোমার পুত্র হবে ধীমান, প্রাজ্ঞ, নম্র, মৃদুভাষী, ধীর। তুমি তার নাম দিয়ো বিদুর, কেননা বিদ্যা হবে তার স্বভাবসিদ্ধ।’ নাটকটিতে আমরা আরো শুনতে পাই, ঘোর যুদ্ধ আসন্ন, তিনি নিজে থাকবেন দূরে, আর তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র ঘটনাস্থলে উপস্থিত, তবু থাকবে শান্ত, শান্তির সাধক, নির্লিপ্ত, যেন সিন্ধু বিহারী হংস, তরঙ্গ যাকে সিক্ত করে না। সেই রাতের পর থেকে অঙ্গনা যেন হ’য়ে উঠে অন্য এক নারীতে। যে হবে মা; সন্তান যার রয়েছে শরীরে।

তাই অন্য কোনো পরিবেশ থেকে নাটকের শেষের দিকের অঙ্গনাকে আমরা পাই এক বলিষ্ঠ চরিত্রে। অনেক বেশি স্বাবলম্বী ; চরিত্রে এসে উপস্থিত হয় অঙ্গনা। আমরা স্থির করতে পারি না এই কি সেই অঙ্গনা ! যে তাঁর সখীদের সাথে হেসে খেলে দিন অতিবাহিত করেছে। ‘শুধু এক অস্পষ্ট অনুভব, আমার শোণিতে এক সঞ্চার, আমার শরীরের কন্দরে ও অন্ধকারে এক মর্মর। একি আশ্চর্য নয়, দেবী, যে আমার মধ্যে যত ছিলো শূন্য স্থান, সব পূর্ণ ক’রে তুলছে একবিন্দু ব্যাসদেব- মুহূর্তের পর মুহূর্ত ? একি আশ্চর্য নয়, যে আমি জেনেছি নারী দেহের রহস্য, নিয়েছি স্বাদ আমার নারীত্বের, যেন পান করেছি নিজেরই নির্যাস, কোনো সঞ্জীবনী সুরার মতো, আপনার আজ্ঞায়, এক রাত্রে, চিরকালের জন্য ? আর এখন সেই রাত্রির পরে আমার প্রাথর্না শুধু এই, আমার কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্য আপনি গ্রহণ করুন, আমাকে আবার আপনার পরিচর্যায় আবদ্ধ ক’রে; এই উক্তি ছিল অম্বিকার প্রতি অঙ্গনার। অম্বিকার নিকট থেকে যাওয়ার জন্য অঙ্গনার আকুতির যেন কোনো শেষ নেই। সে থেকে যেতে চায় তার সেই যথাস্থানে; যেখানে সে আছে পূর্ব থেকেই। অঙ্গনা যেন কোনভাবেই ছাড়তে চান না অম্বিকার আশ্রয়।

যে আশ্রয় বা ভালোবাসায় নিবিড়ভাবে বেড়ে উঠবে অঙ্গনার বেড়ে উঠা সন্তান। এ সম্পর্কে অম্বিকা আর কিছু বলে চাননি। কয়েক মুহূর্ত নীরবতা পালন করে অম্বিকা। সব শুনলেন অঙ্গনার কথা। অম্বিকা বলেন, ‘তুই অদ্ভুত মেয়ে, অঙ্গনা, অস্বাভাবিক। এই বিনয়, এই শ্রদ্ধা তুই কোথায় শিখলি ? হয়তো তোর কথাই সত্য, হয়তো সংসারসীমার বাইরেই তোর যথাস্থান। মনে হয় তুই নিজের মুক্তি নিজেরই মধ্যে রচনা ক’রে নিয়েছিস; আমি তোকে আর দাসী ব’লে ভাবতে পারছি না। তবু, যদি তোর ইচ্ছে হয়, এখানেই থাক।’ এই ব’লে অম্বিকা সেখান থেকে প্রস্থান করে। অম্বিকার চলে যাওয়ার মধ্যদিয়েই শেষ হয় ‘অনাম্নী অঙ্গনা’ নাটকটি। নাটকটির একবারে শেষ মুহূর্তে পাই অঙ্গনার একটি গান। অঙ্গনা গুঞ্জন স্বরে গেয়ে উঠে নাটকের শেষ গানটিঃ

‘সে ছিলো তরুণ তরু।

রাতের অন্ধকারে নিষ্ঠুর বেগে মনবিহঙ্গ নামলো।

অঙ্গে অঙ্গে হানলো কঠিন চঞ্চু,

তীক্ষ্ণ নখরে দেহ ক’রে দিলো দীর্ণ।

লুণ্ঠিত হ’লো পুষ্টকোরক,

সব পল্লব ছিন্ন।

কোন দূরে উড়ে অদৃশ্য হ’লে তুমি,

মহাবিহঙ্গ, সুন্দর !

উন্মুল তরু মূর্ছায় অবসন্ন।

কিন্তু তোমারই চলার বাতাসে ক্ষুদ্র নতুন পাখি

মৃত্তিকা ছেড়ে ধীরে উঠে গেলো উর্ধেব,

ঊষার আলোয় নীলিমায় নিঃশব্দে।’

[১.৩] বুদ্ধদেব বসু ‘অনাম্নী অঙ্গনা’র সমসময়ে রচনা করেন ‘প্রথম পার্থ’ নাটকটি। বুদ্ধদেব বসু, নাটকটি রচনা করেন (১৯৬৯-১৯৭০)-এর দিকে। গ্রন্থকারে এটি প্রকাশ পায় ১৯৭০-এর নভেম্বরে। গ্রন্থকারে প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে-এ নাটকটি ‘দেশ’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ধারাবাহিক ভাবে। বুদ্ধদেব বসু, গ্রন্থকারে প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে নাটকটিকে ব্যাপক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেন। বুদ্ধদেব বসু, তাঁর কাব্যনাটকগুলোতে পুরাণের রচিত ঘটনাকে আবার যেন প্রাণ ফিরিয়ে দেব আপন মহিমায়। বুদ্ধদেব বসু রচিত নাটকটিতে একটি দিক আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই, আর তা হলো নাটকে প্রকাশিত ভাবের সাথে আমাদের হৃদয়ে উপস্থিত হয় চিত্রকলার এক অভূতপূর্ব সমন্বয়। সেই চিত্র দেখে দেখে আমরা যেন এগিয়ে যাই নাটকের গভীরে; যা কাহিনী বা সংলাপ থেকে আমাদের সামনে জড়ো হয় এক চিত্রকলার। ‘প্রথম পার্থ’ নাটকটি রচিত হয় মহাভারতে সংঘটিত সপ্তদশ দিনের কর্ণ-বধের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আগের দিনের ঘটনা নিয়ে। নাটকে রচিত, চরিত্র হিশেবে আমরা পাই কর্ণ, কুন্তী, কৃষ্ণ এবং েদ্রীপদীকে। পাঞ্চালের রাজা দ্রুপদের কন্যা েদ্রীপদী। তাঁর সম্পর্কে আমরা পূর্বেই অবগত আছি। যারাই মহাভারতের নাম শুনেছি; একত্রে শুনেছি েদ্রীপদীর নাম। নাটকের শুরুতেই আমরা পাই প্রথম বৃদ্ধের উপস্থিতি। তাঁর কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসেঃ

‘আজ সেই দিন, আমরা যার অপেক্ষায় ছিলাম এতকাল,

অঘ্রাণ মাস, তিথি কৃষ্ণ পক্ষের চতুর্দশী।

দুপুর পেরিয়ে গেলো, সূর্য নামে পশ্চিমে।

ধীরে, সূর্যদেব, ধীরে,

আজ ত্বরা করবেন না,

আজ বিলম্বিত হোক আপনার সান্ধ্য স্নান।

সময় দিন, আমাদের সময় দিন,

কেননা আজ সূর্যাস্তের আগে এক বিশাল

সিদ্ধান্ত নেবেন নেতারা, কুরুকুল ধ্বংস হবে না রক্ষা পাবে,

নারীকণ্ঠে ক্রন্দনরোল উঠবে কিনা,

মাতবে কিনা মহোৎসবে শেয়াল- কুকুর হস্তিনাপুরে,

সেই সিদ্ধান্ত।

আমি তা-ই শুনেছি, কিন্তু ঠিক জানি না।’

দেবতা আর রাজাদের স্তব গেয়ে উপস্থিত হোন দ্বিতীয় বৃদ্ধ। বিভিন্ন কাহিনী আর ঘটনাকে তিনি নিয়ে আসেন আমাদের সামনে। দ্বিতীয় বৃদ্ধের কথাগুলো থেকে সবচেয়ে যা ধরা দেয় আমাদের চিত্তে, আর তা হলো, ‘যে দেশে আছেন ভীষ্মের মতো জ্ঞানী, বিদুরের মতো সাধু, আর গান্ধারীর মতো সত্য দর্শনী, সেখানেও কেন যুদ্ধ ?’ আসলে কেন তবে যুদ্ধ ! যার কোনো উত্তর আমাদের জানা নেই। কিছুক্ষণ পরে আমাদের সামনে সেই বৃদ্ধ আবার যখন বলেন, ‘একই বংশ, একই রক্ত শিরায়, একই পিতামহ, এক স্বার্থ, এক জন্মভূমি, ভ্রাতৃব্যেরা সকলেই ধর্মজ্ঞ, তবু দ্বন্দ্ব কেন ?’ দ্বন্দ্ব বা যুদ্ধ যেন আমাদের চরম নিয়তি; তাই তা বার বার কোনো না কোনো ভাবে ফিরে আসে আমাদের জীবনে। এসব দ্বন্দ্ব বা যুদ্ধের সমাধানের কোনো উপায় কি নেই, অস্ত্র ছাড়া। বিতর্কের কোনো উত্তর কি নেই, রক্তপাত ছাড়া। কেউ কি নেই, যিনি শেষ মুহূর্তে মিলিয়ে দিতে পারেন গান্ধারীর শতপুত্র ও পঞ্চপাণ্ডবকে, যারা ছেলেবেলায় খেলা করেছে এক সঙ্গে, এক অন্য খেয়ে কেটেছে তাদের দিন। এ সব কথা শুনে প্রথম বৃদ্ধ আবার বলে উঠেন, আমাদের কাহিনীর তিনি অন্যতম নায়ক। পাণ্ডব নন, কৌরব নন, তাঁর নাম কর্ণ। সারথি অধিরথের পুত্র। আশ্চর্য সেই বিরাট পুরুষ, দীর্ঘকায়, দীর্ঘবাহু, রূপে, গুনে, আচরণে। তাঁর জন্ম নিয়েও রয়েছে নানা কথা। এক একজন ভিন্ন ভিন্ন মত উপস্থাপন করেন। তিনি নাকি পালিত পুত্র অধিরথের, তাঁর প্রকৃত পিতা এক রাজরাজেশ্বর। তিনি মেনে নেন চিরন্তন একটি স্পষ্ট বাণীকে; যা ধারণ করে আছে তাঁর হৃদয়ের মর্মমূলে। যাকে বলে প্রতিভা, তা সহজাত। মানুষের জীবনে তা ঘটাতে পরে যে কোনো ঘটনা। প্রথম ও দ্বিতীয় বৃদ্ধ; কর্ণের ঘটনাকে নিয়ে আসেন আমাদের সামনে। কেমন প্রকৃতির লোক কর্ণ ? তা নিয়ে রয়েছে অনেক কিংবদন্তি।

অনেকে কর্ণকে বলে উগ্রস্বভাব, দাম্ভিক, কিন্তু কর্ণের নিন্দুকেরা আমার বন্ধু হয়নি কখনো। আমি দেখেছি তাঁকে দিনের পর দিন এই গঙ্গার তীরে, বনভূমিতে, নিঃসঙ্গ। মৃগয়া তাঁর ব্যসন নয়, নারী তাঁর বিলাস নয়, প্রমোদে তিনি উদাসীন, নির্জনতা ভালোবাসেন। আমি তাঁকে জানি মহাপ্রাণ ব’লে, শুধু অস্ত্রবীর নন, সত্যনিষ্ঠ, দানে তিনি সূর্যের মতো উদার, ত্যাগে তিনি মহিমান্বিত, আর এও জানি, এ মুহূর্তে তাঁরই উপর নির্ভর করবে কুরুকুল ধ্বংস হবে, না রক্ষা পাবে, রাঙবে কিনা ক্ষত্রশোণিতে কুরুক্ষেত্র, যুদ্ধ হবে কি হবে না। কেননা তিনি কুরুপক্ষের স্তম্ভস্বরূপ, অথচ কুরু বংশের অনাত্মীয়, কুন্তী, মাদ্রী বা গান্ধারীর গর্ভজাত নন; তাই ধর্মত তিনি পারেন যুদ্ধ থেকে স’রে দাঁড়াতে; আর তিনি স’রে দাঁড়ালে দুর্যোধনেরও রণস্পৃহা নিস্তেজ হবে, অন্তত আমার তা-ই ধারণা। কে না বোঝে পরাজয়ের চেয়ে অর্ধেক রাজত্ব অনেক ভালো, সর্বনাশের চেয়ে অনেক ভালো সুবিচার। কর্ণ সম্পর্কে এ ধারণাগুলো ব্যক্ত করেন প্রথম বৃদ্ধ। এর মধ্যে এসে উপস্থিত হয় কুন্তী। কুন্তীর উল্লেখিত বাণীগুলো ধরা দেয় অনেক মূল্যবান হ’য়ে; আজ ও আগামীর জন্য। যখন তিনি আবার প্রকাশ করেন, যখন আমরা সবাই হ’য়ে যাবো ইতিহাস, আর যা ছিল গোপন, তা-ই জ্বলবে নক্ষত্র হ’য়ে, সর্বজনীন আকাশে। কিন্তু এখনো সেই সময় আসেনি। তাই আমি চাই প্রতিশ্রুতি, যা শুনবেন তা রুদ্ধ রেখে দেবেন স্মরণে, চিরকাল। আপনাদের মুখ থেকে কেউ তা শুনবে না। যদি এতে সম্মত হন, তাহ’লে আপনারাও শুনুন আমার কলঙ্ক ও বেদনা। কুন্তীর এ বক্তব্য নাড়া দেয় দু’জন বৃদ্ধের। তাই তাঁরা আপন মনে শুনতে থাকেন কুন্তীর মনের জমানোকথাগুলো। পরোক্ষনে, আবার আমরা শুনতে পাই, ‘ দেবী, আমরা জানি না আপনি কি বলতে চান, আমাদের শোনা উচিত কিনা তা জানি না।

কিন্তু যদি আমাদের যোগ্য ব’লে ভাবেন, সত্য পণ ক’রে বলছি, গোপন রাখবো। সেই যুদ্ধ কি বাঁধবে, তা আমরা জানি না ! কিন্তু সেটা যে বড়ো একটা ঘোলাটে হ’য়ে যাচ্ছে তা আমাদের বুঝতে সময় লাগেনি। কুন্তী যেন এক সভার আয়োজন করেছেন; আর সেখানে উপস্থিত রয়েছেন অন্য সভ্যরা। অন্য এক কারনেও এখানে আপনাদের উপস্থিতি আমার কাম্য। আমি এসেছি কর্ণের কাছে এক প্রস্তাব নিয়ে। শুভ প্রস্তাব, কর্ণের পক্ষে সৌভাগ্যময়, কুরুকুলের পক্ষে সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলজনক, আর ব্যক্তিগতভাবে আমার পক্ষেও আনন্দের। কিন্তু আমার আশঙ্কা, এই মঙ্গলসাধনের পরিপন্থী হবে কর্ণের আত্মশ্লাঘা। স্বপ্রতিষ্ঠ সে, স্বনির্ভর; অন্যের কথা মানতে অনভ্যস্ত।

তবু আশা, হয়তো সফল হ’য়ে ফিরতে পারি, যদি আপনারা, মহদাশয় ব্রাহ্মণ, মুক্ত কণ্ঠে সমর্থন করেন আমার প্রস্তাব। আমরা এখনো পাইনি কর্ণ ও কুন্তিকে মুখোমুখি হতে। এই প্রথম পাবো আমরা তাঁদের দু’জনকে একত্রে। কর্ণের পরিচয় পর্বটা শুরু হয় এভাবে , ‘প্রণত হই, দেবী। আমি উম্মন ছিলাম। তাই লক্ষ করিনি আপনাকে। মার্জনা করবেন। আদেশ করুন, আপনার কোন প্রিয় কর্ম আমার সম্পাদ্য ? আমি অধিরথের পুত্র, কর্ণ, রাধা আমার মাতা।’ কর্ণ কিন্তু কুন্তীর পরিচয় জানতে চাইনি। কর্ণ এ ব্যাপারটি প্রকাশ করেন অন্যভাবে। তিনি মনে করেন পরিচয় অনাবশ্যক। অতিথি মাত্রেই অর্চনীয়। আমি প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে কিছু দান করি, যেদিন যার দেখা পাই, তাকেই। কিন্তু আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে কোনো রাজ্ঞী, মহীয়সী, বীরাঙ্গনা। ইচ্ছা হয়তো আপনার পরিচয় বলুন।

কুন্তী নিজ থেকে প্রকাশ করে তাঁর ঘটনা। কর্ণকে আজ সে সব বলবে। যা রেখেছিল নিজের মনের ভিতরে। তিনি বলেন তাঁর কথাঃ ‘কুমারী আমি তখন, সদ্যযৌবনা, বালিকার মতো চঞ্চল, চিন্তাহীন। একবার দুর্বাসা অতিথি হলেন আমার পিতৃগৃহে। আমি তাঁর সেবা করলাম। আমার যত্নে তুষ্ট হয়ে তিনি বর দিলেন আমাকে। শেখালেন একটি অতি গুঢ় আহ্বানমন্ত্র। যার উচ্চারণে আকৃষ্ট হবেন দেবতারা। আমার কাছে, আমার পুত্রের জন্মের জন্য। দুর্বাসা আমাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, কন্যাবস্থায় কখনো এই মন্ত্র বোলো না।

রাজবধু হয়েও কখনো বোলো না, পতি যদি আজ্ঞা না দেন। ঋষি তিনি, অগ্রিম জেনেছিলেন আমার ভবিষ্যৎ, তাই দিয়েছিলেন বর, যাতে পাণ্ডুর বংশলোপ না ঘটে। কিন্তু আমি সদ্য তরুণী, প্রায় বালিকা। আমার কৌতুহল হ’লো জানতে সত্য কিনা মহর্ষির বর, আমি যোগ্য কিনা দেবতার দৃষ্টির। আমি ভক্ত ছিলাম দেবতাদের, ভালো বাসতাম তাঁদের কথা ভাবতে। সেই রাতে আমি ছিলাম স্নাতা। যৌবনে তখনও অনভ্যস্ত, কিন্তু দেহে মনে উৎসুক, কোনো এক অস্বাদিত মধুর জন্য অপেক্ষামান। আমি জপ করলাম সেই মন্ত্রও, সূর্যদেবের উদ্দেশে। রাত কেটে গেলো অস্থির, আধো ঘুমে, আধো জাগরণে যেন মোহমুগ্ধ। কখনো ঘরের মধ্যে ঝড় ব’য়ে যায়, কখনো চমক দেয় বিদ্যুৎ, বিরাট শব্দে বজ্র ডেকে ওঠে, কখনো ভেসে আসে তিক্ষ্ম কোনো সুগন্ধও, কখনো শুনি মর্মভেদী রাগিনি।

আর তাঁর পর যখন দিনের উন্মেষ শিউরে উঠছে আকাশ তখন আদিত্য, পূষন, দিনমণি, তরুণ সম্রাটের মতো সূর্যদেব প্রেরণ করলেন আমার অন্তঃস্থলে তাঁর দৃষ্টি, একটি কোমলতম রশ্মি রেখা, অন্তত আমার তা-ই মনে হ’লো। নামলো গভীর নিদ্রা আমার চেতনায়। জেগে উঠে বুঝলাম আমি অন্তঃসত্ত্বা। আমার সেই পুত্র তুমি !’ এই নাটকে আমাদের আর বুঝতে বাকী রইলো না কর্ণ ও কুন্তীর মধ্যেকার সম্পর্ক। বুদ্ধদেব বসুর ভাষায়, মাতা আর পুত্র, কুন্তী আর কর্ণ। কর্ণ আর কুন্তী, পুত্র আর মাতা। কর্ণ ও কুন্তীর আবেগঘন এক সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে চলতে থাকে নাটকটি। আমরা ভুলে যেতে থাকি আমরা একটি নাটকের মধ্যে আছি। নাটকের থেকে কর্ণ ও কুন্তীর ঘটনা আমাদের হৃদয়ে বেশি গেঁথে থাকে। আমরা এই সম্পর্কের সাথে মিশে থাকি আপন হ’য়ে। কুন্তী প্রকাশ করে কর্ণের জন্ম বৃত্তান্ত। কর্ণকে গঙ্গার জলে ভাসিয়েছিল সেটা প্রকাশিত হয় এ নাটকে। কর্ণ তাই, চাপা গলায় বলে উঠে আমাকে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলে ? তাঁর উত্তরে কুন্তী বলে উঠে, ‘কালস্রোত, কর্ণ, আমি তোমাকে কালস্রোতে ভাসিয়েছিলাম, যাতে সেই স্রোতে বাহিত হয় তোমার খ্যাতি, যুগ থেকে যুগান্তর, দূর থেকে দূরান্তর পর্যন্ত।

যার জন্ম সূর্যের বীজে, আমি জানতাম সে নির্ধারিত বীর, অকালে সে বিনষ্ট হ’তে পারে না ! কোনো এক সময় কর্ণের কথা শুনতে শুনতে কুন্তী আবার বলতে থাকেন, ‘কর্ণ আরও বলো ! আমাকে আঘাত করো, ধিক্কার দাও ! শুনতে শুনতে নির্বাপিত হোক আমার মনস্তাপ, আমার চোখ ফেটে নেমে আসুক কান্না, আমার চোখের জলে হোক তোমার অভিষেক। এই সম্পর্কের দ্বন্দ্ব থেমে থেমে আবার যেন মিষ্টি একটি রূপ পেতে থাকে। কুন্তী তাই তীব্র স্বরে বলে উঠেন, প্রত্যাখ্যান ! আমি অপরাধিনী, তাই ? অপরাধের কি ক্ষমা নেই ? পাপের কি প্রায়িশ্চত্ত নেই, নেই মিনতির কোনো উত্তর, বেদনায় কোনো শুদ্ধি ? আর তারা কি তবে ভ্রান্তও, যারা বলে, কেউ নেই কর্ণের মতো মহাপ্রাণ ? কর্ণের মনস্তাপের কথা যেন কোনো ভাবেই শেষ হতে চায় না। তা যেন ফিরে আসে হৃদয়ের গভীর থেকে। কর্ণ আবার ব্যথিত সুরে বলে উঠেন, ‘বেদনা, মনস্তাপ, এগুলো সবই অর্থহীন এখন, কালস্রোত আমাকে অনেক দূরে টেনে এনেছে। তুমি আছো তীরে, আমি এখনো ভাসমান, হাত বাড়ালেও স্পর্শ পাবো না।’

বুদ্ধদেব বসুর নাটকের মর্মে মর্মে রয়েছে কবিতার নীরব উপস্থিতি; যা শুধু কবিতার কথাই মনে করে দেয় আমাদেরকে। এ নাটকের সংলাপে যেমন আমরা দেখতে পাইঃ ‘তুমি আছো তীরে, আমি এখনো ভাসমান, হাত বাড়ালেও স্পর্শ পাবো না।’- এটি আমাদের কাছে কবিতার পঙক্তি ছাড়া অন্য আর কিছুই মনে হয় না। মনে হয় তিনি যেন নিবিড় ভাবে রচিত করছেন আপন মহিমার কোনো কবিতা। তাঁর সমস্ত গদ্যে ভাষায় রয়েছে কবিতার এক আলোছায়া। শুধু নাটকের এ সংলাপের মধ্যে নয়; তা রয়েছে অন্য সকল রচনাতেও। বিশ্বাস-অবিশ্বাস আর সংলাপের এক পরিপূর্ণতা নিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে নাটকটি। স্তর ভেদে উপস্থিত হয়েছে চরিত্রগুলো; সংলাপের মধ্যে দিয়ে। কুন্তী অনেক বার ফিরে আসে কর্ণের কাছে; বুঝানোর চেষ্টা করে তাঁদের মধ্যেকার সম্পর্কটি; অন্য কেউ সেই সম্পর্কটি জানুক বা নাজানুক, যা জানে কুন্তী। কুন্তী আবারও ফিরে আসে, অতীতে রচিত সম্পর্ক নিয়ে কর্ণের মুখোমুখি। যেভাবেই হোক; তিনি যেন স্থির এক প্রতিজ্ঞার অবিচল ধ্যানের সামনে মনোনিবেশরত; যার ধ্যান ভাঙলেই তিনি সাড়া দিবেন; তাঁর সমস্ত কথার। নির্মম আর ব্যথিত সুরে আবার ফিরে আসে কুন্তীর সংলাপ। তাই, আবার তিনি বলেনঃ ‘আমি কিছু গোপন করবো না, আমার গোপনীয় কোনো কথা নেই। কোনো দ্বিধা নেই বলতে- দুর্যোধন দুরাত্মা, আর পাণ্ডবেরা সাধু ও উৎপীড়িতও। কেননা, সেটাই সত্য- আমি জানি। অনেকেই জানে। আমার বিশ্বাস পাণ্ডবের হিতের জন্য যে সচেষ্ট তারই কাম্য এই রাষ্ট্রের উন্নতি, কুরুবংশের মঙ্গল। আমার মনে হয় যখন যুদ্ধের শঙ্খনাদ যে কোনো মুহূর্তে বেজে উঠতে পারে কেরল থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত ভারতবর্ষে, তখন আমারও কিছু কর্তব্য আছে, আমি, ব্যাসের পুত্রবধূ, কৃষ্ণের পিতৃস্বসা। কিন্তু তোমার কাছে আমি কর্তব্যবোধে আসিনি, কর্ণ, এসেছি রক্তের টানে, হৃদয়ের আজ্ঞায়।’

এই বলে এখানকার ভাষ্য শেষ হয়। মাতা আর পুত্র; পুত্র আর মাতা। কর্ণ যেমন প্রশ্নবিদ্ধ করেছে কুন্তীকে; তদ্রূপ কুন্তীও তাঁর মাতৃত্তের অধিকার নিয়ে বার বার এগিয়েছেন তাঁর দিকে। এক অজানা সম্পর্ককে ঘিরে এগোতে থাকে ‘প্রথম পার্থ’ নাটকটি। প্রশ্ন আর বাস্তবতা বার বার ফিরে আসে নাটকটিতে; যেন চরম কোনো এক নিয়তিকে ঘিরে সে তার দিকেই এগিয়ে যায়। কর্ণের কোনো এক কঠিন প্রশ্ন ম্লান ক’রে দেয় কুন্তীর সমস্ত অবয়বকে। কর্ণ যখন বলেনঃ ‘কিন্তু তবু আপনি নীরব ছিলেন, রাজপত্নী। একমাত্র মা জানেন সন্তানের মাতা কে, একমাত্র মা জানেন সন্তানের পিতা কে। কিন্তু, আপনি নীরব ছিলেন।’ আপন সন্তানের এ রকম প্রশ্ন অনেক গভীর চিন্তার মধ্যে ফেলে দেয় কুন্তীকে। তারপরও তিনি নীরবতা পালন করে যান; যে নীরবতা তাঁকে গভীর ধ্যান থেকেও বিমর্ষ করে তোলে। সন্তানের কাছে তিনি সাহায্য চান এই যুদ্ধ বিরতির জন্য। তিনি যেন হ’য়ে উঠেন আগন্তুক কোনো এক আদিম দেবতা। যার চোখ বা হাতের আঙ্গুলের ইশারায় সব কিছু সম্ভাব হ’য়ে উঠে। বুকের গভীরে লুকিয়ে থাকা সত্য যেন প্রস্ফুটিত হ’য়ে উঠে এখানে এসে। ‘আমাকে ভাবতে দাও, বলতে দাও, বুঝতে দাও, যে অর্জুন, ভীম, যুধিষ্ঠির মতোই- কর্ণ, তুমি আমার, তুমি আমার।’ এই বলে কুন্তী আবার এগিয়ে এলেন কর্ণের দিকে। তার এগিয়ে আসা দেখে কর্ণ পিছনে স’রে গেলেন। কর্ণ যেন কোনো ভাবেই মেনে নিতে পারেন না এ সম্পর্ক। নিস্তাপ স্বরে তাই বলে উঠেনঃ ‘ক্ষমা করবেন। আমি কারোরই নই। কাউকে আমি আমার ব’লে ভাবি না। আমি বিশুদ্ধভাবে আমি। তাছাড়া আর-কিছু নয়।’ এ- উক্তির মধ্যে দিয়ে কর্ণের আপন সত্ত্বা যেন আরো বেশি মজবুত হ’য়ে দেখা দেয়। কর্ণের দৃষ্টি যেন আরো অনেক বিস্তৃত হ’য়ে দেখা দেয় অন্যদের প্রতিও।

যখন তিনি আবার এ-ও বলেনঃ ‘আমি শাস্ত্র মানি না, আমার ধর্মের নাম মনুষ্যত্ব। যদি পাণ্ডবেরা আমার ভ্রাতা হন, তবে কৌরবেরাও তা-ই। যদি মনু হন আদি পিতা, আমার ভাই তবে সর্বমানব। অনেক পরে এ দু’জন থেকে সরে এসে আমরা নাটকটিতে পাই বৃদ্ধ চরিত্রের উপস্থিতি। এখানে আমরা পাই দুজন বৃদ্ধকে। দ্বিতীয় বৃদ্ধ; তাঁর ব্যক্ত উক্তির মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেন কর্ণের প্রতি এক বাণী। তিনি বলে উঠেন, ‘কর্ণ, আপনি অঙ্গ দেশের রাজা, কিন্তু আপনাকে কেউ রাজা কর্ণ বলে না, লোকের মুখে আপনার নাম দাতা কর্ণ।

কোনো প্রার্থীকে আপনি ফিরিয়ে দেন না কখনো, আপনার উদারতার তস্করও প্রশ্রয় পেয়েছে।’ এর পরেই পাই কর্ণের ভাবধারা এক তাৎপর্যময় উক্তি; যা উঠে আসে তাঁর মনের গভীর থেকে। কর্ণের পূর্বের উক্তি থেকে এখানে এসে আমরা পাই আরো গুরুত্বপূর্ণ উক্তি; যা সাহায্য করে কর্ণকে চিনে নিতে। ‘অবজ্ঞায় বেঁচে থাকা দুঃখের। সম্মান সর্বদাই কাম্য। আমি ক্ষত্রিয়ের সংস্কার পাইনি। কিন্তু অর্জন করেছি দুর্যোধনের কাছে ক্ষত্রিয়ের অধিকার’। কুন্তী ফিরে পেতে চায় তাঁর সন্তানকে; যে তার-ই পরিচয় বহন করে, কোনো এক অনাগত উজ্জ্বল দিনের জন্য। কুন্তী; আবার সেই দাবী নিয়ে আসে, যা সে নাটকের প্রথম থেকে করে আসছে। কুন্তী আবার তাই বলে উঠেনঃ

‘কর্ণ, আমি মানি তুমি বঞ্চিত ছিলে এতদিন

যেমন আমিও ছিলাম পুত্রবতী হ’য়েও পুত্রহীনা।

কিন্তু ক্ষতিপূরণ সম্ভাব, পুনরুদ্ধার সম্ভাব,

বিচ্ছেদের পরে পুনর্মিলন মধুর।

কর্ণ, ফিরে এসো। এসো তোমার মাতৃ হৃদয়ের স্বরাজ্যে,

এসো তোমার স্বাভাবিক সাম্রাজ্যে, সিংহাসনেঃ

যেখানে তোমার পিছনে দাঁড়িয়ে চামর দোলাবেন যুধিষ্ঠির,

ভীমসেন শ্বেতছত্র ধারণ করবেন,

নিত্য তোমার অনুগামী হবেন অর্জুন,

আর ষষ্ঠ কালে, আমার অনুমতি নিয়ে, রত্নে মাল্যে ভূষিত হ’য়ে

তোমার সঙ্গে মিলিত হবেন েদ্রীপদী।

এ-নাটকে অনেকক্ষণ পরে আমরা পাই েদ্রীপদীর নাম। যার নামের সাথে জড়িয়ে আছে কর্ণের সফলতা বা ব্যর্থতা। যেমনভাবে কর্ণ জয় করতে চেয়েছিল েদ্রীপদীকে; নিজের জন্য, একান্ত করে নিজের জন্য। কিন্তু ব্যর্থ হয় কর্ণ। নিজের শক্তি থেকেও তার কাছে সুপ্ত ধর্মানুভুতির ব্যাপারটি বড়ো হ’য়ে দেখা দেয়। কর্ণ, মন প্রাণ দিয়ে তা মেনে নেন যা তিনি কষ্ট করে অর্জন করেছেন, অনর্জিত কোনো উত্তরাধিকার কর্ণ মেনে নিতে প্রস্তুত নন। কুন্তীর সমস্ত আবেদন-অনুনয়- ২নিবেদন যেন ব্যর্থ হ’য়ে যাচ্ছে; তাই আর কোনো আবেদন যেন তিনি করতে পারছেন না কর্ণের প্রতি।

কর্ণ-ও কোনো ভাবে মেনে নিতে পারেননি কুন্তীকে; তাই সমস্ত কিছু ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে থাকে। তুমি আমাকে উপেক্ষা করলে, কর্ণ, আমি যাই। যাবার আগে একটি কথা শুধুঃ সম্ভব কি নয়, সব সত্ত্বেও সম্ভব কি নয়, যুদ্ধের পরে আমার কাছে ফিরে আসবে তুমি, তোমার পঞ্চভ্রাতাকে সঙ্গে নিয়ে- সানন্দে ? যদি রাজ্য নিতে না চাও, নিয়ো না, ইচ্ছে না হয় গ্রহণ কোরো না পাঞ্চালীকে, কিন্তু আমি, তোমার অনুতপ্তা মাতা- শুধু রাএ-নাটকে অনেকক্ষণ পরে আমরা পাই েদ্রীপদীর নাম। যার নামের সাথে জড়িয়ে আছে কর্ণের সফলতা বা ব্যর্থতা। যেমনভাবে কর্ণ জয় করতে চেয়েছিল েদ্রীপদীকে; নিজের জন্য, একান্ত করে নিজের জন্য। কিন্তু ব্যর্থ হয় কর্ণ। নিজের শক্তি থেকেও তার কাছে সুপ্ত ধর্মানুভুতির ব্যাপারটি বড়ো হ’য়ে দেখা দেয়। কর্ণ, মন প্রাণ দিয়ে তা মেনে নেন যা তিনি কষ্ট করে অর্জন করেছেন, অনর্জিত কোনো উত্তরাধিকার কর্ণ মেনে নিতে প্রস্তুত নন। কুন্তীর সমস্ত আবেদন-অনুনয়- নিবেদন যেন ব্যর্থ হ’য়ে যাচ্ছে; তাই আর কোনো আবেদন যেন তিনি করতে পারছেন না কর্ণের প্রতি।

কর্ণ-ও কোনো ভাবে মেনে নিতে পারেননি কুন্তীকে; তাই সমস্ত কিছু ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে থাকে। তুমি আমাকে উপেক্ষা করলে, কর্ণ, আমি যাই। যাবার আগে একটি কথা শুধুঃ সম্ভব কি নয়, সব সত্ত্বেও সম্ভব কি নয়, যুদ্ধের পরে আমার কাছে ফিরে আসবে তুমি, তোমার পঞ্চভ্রাতাকে সঙ্গে নিয়ে- সানন্দে ? সমাজ্ঞী নই, শুধু নেত্রী নই, এক নারী- আমার সান্ত্বনার জন্য তুমি কি ফিরতে পারবে না ? অনেকটা ম্লান হ’য়ে উঠে কর্ণের সুর। যে সুরের ধ্বনি আমরা এর আগে আর পাইনি। কর্ণের কণ্ঠ থেকে এই প্রথম আমরা ‘মা’ শব্দটি শুনতে পাই। তাই কর্ণের কণ্ঠ থেকে; কুন্তীর প্রতি এই আহ্বান আমাদেরকে বিচলিত ক’রে তোলে। যেমনভাবে আমরা মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকি না কর্ণ থেকে এই রকম সস্নেহ সুরের জন্য। ‘ মা, আর কথা বোলো না, আমাকে অম্লান মনে বিদায় দাও। জেনো, তুমি অপরাধী নও আমার কাছে, জেনো, আমার কোনো দুঃখ নেই। আমার সুন্দর স্বপ্ন হ’য়ে থাকবে তুমি, যতদিন এই দেহে আছে নিঃশ্বাস।’

এর পরে নাটকটি এগোতে থাকে তার আপন গতিতে। সেই পূর্বের ন্যায় আবার ফিরে পাই সেই দুই বৃদ্ধকে, যারা নাটকের গতি স্থির রাখতে মাঝে মাঝে উপস্থিত হয় নাটকের মধ্যে। সে বৃদ্ধরা; সমান ভাবে কথা বলেছে কর্ণ, কুন্তী এবং েদ্রীপদীর সাথে। প্রথম বৃদ্ধ; তার দিক নির্দেশনা উপস্থাপন করেন েদ্রীপদীর সাথে। প্রথম বৃদ্ধ বলে উঠেনঃ ‘দেবী, মানুষের মনোভাব অনেক, প্রকাশভঙ্গি স্বল্প। হয়তো আপনার সেই আর্তির মুহূর্তে, যখন পাণ্ডবেরা ছিলেন পুত্তলির মতো নিস্পন্দ, আর প্রাচীনেরা বাকশক্তিরহিত, তখন কর্ণই প্রথম ধিক্কারে উন্মুখর হয়েছিলেন।’ কর্ণের এই উক্তির কারণ কি তা আমাদের অজানা থেকে যায়; আমরা জানি না তার মূল সত্যটি কোথায়। দ্বিতীয় বৃদ্ধের পর, আবার আমরা পাই প্রথম বৃদ্ধের উক্তি। এই নাটকে এটা আমরা স্পষ্ট ক’রে দেখতে পাই; এক বৃদ্ধের পর অপর বৃদ্ধের সংলাপ উপস্থিত হয় হয় পরস্পরায়। প্রথম বৃদ্ধ যখন আবার ব’লে উঠেন, ‘পাঞ্চালী, আমার নিবেদন শুনুন।

নির্দোষ কোনো মানুষ নেই জগতে, মানবরুপী দেবতারও আছে কলঙ্কচিহ্ন। বিষ্ণুর অবতার রামচন্দ্র অন্যায় যুদ্ধে বধ করেছিলেন বালীকে। স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র অহল্যাকে ধর্ষণ ক’রে অভিশপ্ত হন। আমরা তাঁকেই শ্রদ্ধেয় বলি, যার স্থলন স্বল্প, সদগুন প্রচুর।’ এ- জেনো দেখা দেয় দেবতার অপরাধ হ’য়ে। এ পর্যায়ে এসে েদ্রী পদীএবং বৃদ্ধদের সংলাপে কিছুটা গতি ফিরে পায় নাটকটি। অন্যান্য চরিত্র থেকে েদ্রীপদী; এখানে আসে অনেক বেশি। কর্ণকে দেখার এক তীব্র আকাঙ্ক্ষা যেন জড়ো হ’তে থাকে েদ্রীপদীর মনে। তাই, তাঁর প্রতি কোনো এক নীরব মুহূর্তে যেন ভেসে আসে মনের গভীরে। েদ্রীপদীর বর্ণনায়, পাওয়া যায় প্রকৃতির এক অপরূপ সৌন্দর্যময় বিন্যাস। তা যেন মিশে থাকে প্রকৃতির আপন সন্তান হ’য়ে। স্নিগ্ধ ছায়া, রৌদ্র কোমল হ’য়ে আসে। সুন্দর এই বনভূমি। মাঝে-মাঝে গুঞ্জন পতঙ্গের, মাঝে-মাঝে মর্মর পল্লবের।

তাছাড়া আর শব্দ নেই। সম্ভব নয় কি, কর্ণ, সম্ভব নয় কি এখানে, এই আকাশের তলে, নির্জনতায় মুহূর্তের জন্য, কয়েক মুহূর্তের জন্য তুমি ভুলে যাবে আমি তোমার বৈরীপত্নী, আমি ভুলে যাবো তোমার উপর আমার আক্রোশ; সম্ভব কি নয়, সম্ভব কি নয়, মুহূর্তের জন্য, কয়েক মুহূর্তের জন্য, তোমার আর আমার মধ্যে প্রীতি বিনিময় ? এ যদি হ’য়ে থাকে েদ্রীপদীর মনোবাসনা কি তার অর্থ ? কেন সে আকুলভাবে বিসর্জন দিতে চায় কর্ণের বাহুতে ! কি তার অর্থ, কি তার ভাবনা তা আমাদের অজ্ঞাত থেকে যায়। এই যুদ্ধের মধ্যে-ও যেন বেজে উঠে বাঁশির এক করুন সুর; সে সুর উৎপত্তি হয় েদ্রীপদীর মন থেকে। কিন্তু সেই সুর কতোটা হিম ক’রে তুলতে পারে কর্ণকে ? েদ্রীপদীর ওই মধুময় বাক্য যেন একটুকুও কাঁপাতে পারে নি কর্ণকে। তাঁর দেখার আর চিন্তার মধ্যে রয়েছে আরো অনেক গভীরতা; যে গভীরতার শেষ স্থানটুকু পর্যন্ত দেখতে চায় তাঁর মতো ক’রে। তাই েদ্রীপদীর সেই মধুময় বাক্য শুনে; কর্ণের মধ্যে জেগে উঠে অন্য কোনো এক সুর। মধুময় তোমার বাক্য, েদ্রীপদী।

কিন্তু দুঃখ এই, শুধু বনভূমি দিয়ে রচিত নয় পৃথিবী, শুধু পতঙ্গের গুঞ্জন দিয়ে নয়; পল্লবের মর্মর দিয়ে নয়। আছে রাজধানী, প্রাসাদ। আছেন রাজন্যেরা। আছে চক্রান্ত, সংঘর্ষ, অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা। মানুষ ভ’রে তোলে তার জগত, কর্মের গর্জন, ঘটনার কলরোল দিয়ে। নিজেকে সময় দেয় না স্তব্ধতার জন্য, সময় দেয় না হৃদয়কে, তার কথা বলতে। কর্ণ যেন প্রকাশ ক’রে পৃথিবীর বুকে টিকে থাকার এক বাস্তবরূপ; যা কল্পিত বা ভাবাবেগ দ্বারা তৈরি নয়। সে যা প্রকাশ করে, তা আমাদের আপন বক্তব্য হ’য়ে; আমাদেরই কথা বলে। এ যেন মনে হয় অন্য কারো ব্যক্তময় উক্তি। যুদ্ধের সংলাপের মধ্যে দিয়েও, েদ্রীপদীর এই ভাবনা, এবং তার প্রেক্ষিতে কর্ণের প্রকাশিত উক্তি যেন অনেকটা রৌদ্রময় পরিবেশে একপশলা বৃষ্টির আবির্ভাব। তা কিছুটা সময়ের জন্য হলেও নাড়া দিয়ে যায় আমাদের হৃদয়কে। এরপরই আমরা পাই যুদ্ধময় সংলাপের বিন্যাস; যা নাটকটিকে নিয়ে যায় তার পূর্বের চরিত্রে। কর্ণের সাথে সংলাপ বিনিময় হ’তে থাকে েদ্রীপদীর; যেন সব কিছু প্রকাশ পাবে একই সুর থেকে।

যে সুরের কম্পন জাগাবে কর্ণ বা েদ্রীপদী। বিভিন্ন কথার মধ্যে দিয়ে েদ্রীপদী; অনেক জানা-অজানা কথার স্থর তৈরি ক’রে কর্ণের সাথে। কথার প্রকাশময় ভঙ্গির সাথে হৃদয়ের এক নিবিড় সংযোগ স্থাপন করে নেন েদ্রীপদী। তাই এখানে তাঁকে অনেক আপন বলে মনে হয়। অর্জুনের সাথে কর্ণের সাদৃশ্যের ব্যাপারটি প্রথম প্রকাশ পায় েদ্রীপদী উক্তির মধ্যে দিয়ে; যা আমরা পূর্বে পাইনি। েদ্রীপদী যখন বলেন, তোমার হাসিতে, হাতের ভঙ্গিতে, কখনো তোমার কণ্ঠস্বরে, ওষ্ঠরেখায় স্পষ্ট নয়, কিন্তু আচম্বিতে ধরা পড়ে সাদৃশ্য, যেন দুই ভাই, তুমি আর অর্জুন। এই উক্তির মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায় েদ্রীপদীর বিচক্ষণতা; যা স্পষ্ট দেখতে পায় কর্ণ। নাটকের এ স্থানে এসে যুদ্ধ ব্যাপারটি অনেকটা অতীত হ’য়ে যায়; ভুলে যাই তার অতীত প্রেক্ষাপট। কর্ণ আর েদ্রীপদী যেন আমাদের স্থির ক’রে তোলে; তাঁদের মধুময় সংলাপের মধ্যে দিয়ে। আমরা ভুলে যাই নাটকের সব চরিত্র; মনে থাকে শুধু েদ্রীপদীআর কর্ণের কথা। সম্পূর্ণ নাটক জুড়ে যে সব উক্তি বিন্যাস হয়েছে, তা নাড়া দেয় না আমাদের হৃদয়কে, যা দিয়েছে কর্ণের আর েদ্রীপদীর মাধ্যমে। তাই এটাই গেঁথে থাকে আমাদের হৃদয়ে; মনে-মননে। কর্ণ যেন বার-বার ফিরে যেতে চায় তাঁর অতীতে; েদ্রীপদী ফিরে আসতে চায় সেই স্থান থেকে। তাই আমরা শুনতে পাই, থাক, কর্ণ। অতীত আর আলোচ্য নয় এখন। কেননা সব তর্কের মীমাংসা হবে যুদ্ধে।

এ-পর্যায়ে নাটকটিতে আমরা পাই গতিময় সংলাপ; যে সংলাপ বিচরণ করতে থাকে কর্ণ আর েদ্রীপদীর মধ্যে। যুদ্ধ-অস্ত্র-ক্ষমতা-রাজবংশ সব কিছু যেন একত্রে এসে জড়ো হতে থাকে। যার চরম নিয়তি হবে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া; যে যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে রক্ষা পাবে রাজবংশ, ক্ষমতা আর তার ভবিষাৎ। একই সাথে েদ্রীপদী মন-প্রাণ দিয়ে ভালো বাসতে চায় কর্ণকে; কিন্তু সেখানে বাধা রয়েছে আপন প্রাণ। যার প্রতিউত্তরে আমরা শুনতে পাই কর্ণের সেই উক্তি, ‘আমি ভালো বাসার কাঙাল নই, আমি আয়ুর ভিক্ষুক নই’। তার যথার্থ উত্তর দেন েদ্রীপদী। তার কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসে, ‘কিন্তু আমি প্রার্থনা করি তোমার দীর্ঘায়ু। আমি চাই, যুদ্ধের পরে, যখন আর অন্তরাল হ’য়ে দুর্যোধন থাকবে না, তোমার সঙ্গে পঞ্চ পাণ্ডবের মৈত্রী। ভাগ্যদোষে দুঃখ পেয়েছো তুমি, তাঁদেরও দুঃখ অগণ্য। অবশেষে হোক সুখের সমাপ্তি। হোক স্নিগ্ধ তোমার জীবন সৌহার্দ্য, দানে, গ্রহণে, প্রীতির বিনিময়ে। তুমিই নিশ্চয়ই জানো, আমার স্বামীদের যিনি সুহৃদ, আমিও তাঁকে বন্ধু ব’লে মানি। কর্ণ, আমি তোমার বন্ধুতা চাই’।

এই রকম উক্তি শুনে মোটেও বিচলিত নয় কর্ণ; েদ্রীপদী কাছ থেকে ভালোবাসার আহ্বান এর পূর্বেও কর্ণ পেয়েছে। তাই কর্ণ এ রকম আহ্বান শুনে প্রকাশ করে যথার্থ একটি উত্তর। মেনে নেয় না আপন করে কাউকে; যে ভালোবেসেছে বা ভালোবাসেনি। কেউ মিত্র নয় আমার, কাউকে আমি শত্রু ব’লে ভাবি না-আমি স্বাধীন, আমি নিঃসঙ্গ। কর্ণের এই তাৎপর্যময় উক্তির পর আর কিছু বাদ থাকতে পারে না; তাঁর নিজ সম্পর্কে। এই উক্তির মধ্যে তিনি যেন নিজেকে প্রকাশ করলেন সর্বত্র।

এ পর্যায়ে আমরা আবার ফিরে পাই কৃষ্ণকে। যে মিশে আছে কর্ণের একান্তজন হ’য়ে। তাই কৃষ্ণকে কাছে পেয়ে কর্ণ বলে উঠে, ‘কৃষ্ণ, তুমি চেনো আমাকে। শুধু তোমাকেই বলতে পারি, যা অন্য কাউকে বলা যায় না। মাঝে-মাঝে এক ভ্রান্তি নামে আমার মনে, এক সুস্বাদু সম্মোহন, পতঙ্গের গুঞ্জনের সঙ্গে মিশে, পল্লবের মর্মরের সঙ্গে মিশে, তখন মনে হয় আমিও পারতাম, হয়তো আমিও সুখী হ’তে পারতাম, অন্য কোথাও, যুদ্ধ থেকে, রাজনীতি থেকে’। কর্ণের এই মনোভাবনা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে না কৃষ্ণের নিজের ইচ্ছাও; তাই তাকে-ও আমরা পাই একই কষ্টের পথিক হ’য়ে। যখন কৃষ্ণের কণ্ঠ থেকে আবার বেরিয়ে আসে, আমারও মাঝে-মাঝে ইচ্ছা করে, যুদ্ধ ছেড়ে, রাজনীতি ছেড়ে, রাখাল হ’য়ে বনে-বনে বাঁশি বাজাই। শুনেছি, পরজন্মে তা-ই আমার ভাগ্যলিখন। কৃষ্ণের এই ইচ্ছার সাথে একাত্ম প্রকাশ করে না, কর্ণের ভাবনাবোধ। তাই ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কর্ণ মেনে নিতে চায় না সহজ-স্বাভাবিক জীবনকে। সংগ্রামময় জীবন-ই পুরুষের জীবন, এই চেতনা কর্ণের মর্মে। তাই কৃষ্ণের উত্তরে কর্ণ বলে উঠে, ভাবতে ভালো লাগে, বাঁশির সুর, অপরাধহীন সকাল থেকে সন্ধ্যা, দুপুরবেলায় বটের ছায়ায় তন্দ্রা। কিন্তু, আমি তা চাই না। আমি চাই না উদ্ভিদের মতো জীবন।

আমার সার্থকতা চেষ্টায়-সংগ্রামে। সব যুদ্ধই যে অন্যায়, তা প্রকাশ পায় কৃষ্ণের কণ্ঠ থেকে। এই সব যুদ্ধের কোনো তাৎপর্য নেই; নেই কোনো চরম সার্থকতা। তাই যুদ্ধ মানেই শুধু হত্যা আর হত্যা। এই হত্যার মধ্যে দিয়েও এগিয়ে যায় নাটকটি। কর্ণের নিঃসঙ্গ ভাবনাবোধ গেঁথে থাকে আমাদের মনের গভীরে। তা-তার একক নিঃসঙ্গ নয়। এ-কথার মধ্যে দিয়ে আমাদের মনে আসে বুদ্ধদেব বসুর ‘সঙ্গঃ নিঃসঙ্গতাঃ রবীন্দ্রনাথ’ গ্রন্থের সেই কথাটি, ‘আমাদের চিন্তা স্বভাবত অস্পষ্ট আমাদের ভাষা স্বভাবত বিশৃঙ্খল। আমাদের আবেগ স্বভাবত অপরিচ্ছিন্ন, এবং এই প্রাকৃত ব্যবস্থা অথবা অব্যবস্থাতেই থাকে বলে কাজ চলে যায়, সর্ব সাধারণ এই নিয়েই তৃপ্ত থাকে। কিন্তু কবি চান আত্মোপলব্ধি, তাই তাঁর জীবন এক অনবচ্ছিন্ন সংগ্রাম।’

নাটকটির শেষের দিকে আমরা দেখতে পাই কর্ণ আর কৃষ্ণের এক বিষাদময় আত্মবিস্তৃতি। যেখানে দু’জন সমান হ’য়ে উ’ঠে। তাই কর্ণের কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসে, ‘জানি, আমিও জানি, সব এক অলঙ্ঘ্য সূত্রে গাঁথা হ’য়ে আছে। আছে এক অদৃশ্য অক্ষয় মহাবট, যার ডালে-ডালে পক্ব হ’য়ে ফ’লে ওঠে, অসংখ্য সম্ভাবনার মধ্যে একটিমাত্র ঘটনা, অসংখ্য কার্যকারণের একটিমাত্র পরিণাম, অসংখ্য জিজ্ঞাসার পরে একটি মাত্র উত্তর। সেই মহা বৃক্ষের কোনো- একটি শাখায় এবার দুলবে, রক্তিম একটি ফলের মতো আমার মৃত্যু। কৃষ্ণ, আমাকে একটি প্রিয় কথা শোনালে তুমি। সম্ভব নয়, অর্জুনের হাতে আমার পরাভাব। আর সেই সঙ্গে এক আশাতীত সম্মান দিলে আমাকে। আমার জন্য তুমিও হবে কুচক্রী, নেপথ্য ছেড়ে নেমে আসবে মঞ্চে, হবে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী, তুমি ! অর্জুনের প্রচ্ছদে। আমার জীবনের তুঙ্গতম মুহূর্তে, আমার সব বাসনার তৃপ্তি, আমার সব স্বপ্নের সফলতা, তা আমাকে উপহার দেবে- অর্জুন নয়, তুমি। তুমি, কৃষ্ণও, যাকে কেউ-কেউ বলে নর শ্রেষ্ঠ, বিশ্বম্ভর ! আমি সম্মত, আমি আনন্দিতও, আমার পরাজয়ে আমি ধন্য। কৃষ্ণ বলে উঠে তার-ই আপন মনে, এ-যুদ্ধে সকলেই পরাজিত হবে, কর্ণ। জয়ী, বিজিত, হত, উদ্বৃত্ত- সকলেই। এটা শোনা মাত্র কর্ণ আবার বলে উঠে, মহাজ্ঞানী, আমার শেষ নমস্কার। তোমারই জন্য। এসো, আলিঙ্গন দাও। তুমি থাকবে বিশ্বমানবের স্মরণে, চিরকাল, এক ভাস্বর, মহান, পরাজিত বীর। নাটকের শুরুতে যেমন আমরা পেয়েছিলাম দু’জন বৃদ্ধকে, তাঁরা–ই সমাপ্তি ঘটান ‘প্রথম পার্থ’ নাটকটি। প্রথম বৃদ্ধের কণ্ঠ থেকে, তাই আমরা শুনতে পাই, ‘কর্ণ, বেছে নিলেন মহত্ত্ব, তাঁর মৃত্যুর মূল্যেও। তাই, আরম্ভ হবে মহাযুদ্ধও, কাল সূর্যোদয়ে। মাতা কুন্তী, কেন তোমার প্রথম পুত্রকে ত্যাগ করেছিল ? ’তার পরেই আমরা আবার ফিরে পাই দ্বিতীয় বৃদ্ধকে, যার সংলাপের মধ্যে দিয়েই সমাপ্তি ঘটে ‘প্রথম পার্থ’ নাটকটির। কেউ কেউ কামনা করেন মহত্ত্ব, মৃত্যুর মূল্যেও। মানি, তাঁরা শ্রদ্ধেয়। কিন্তু, আমি তাঁদের ভয় করি না। আমি বলি, তারাই ধন্য, যারা সাধারণ, যাদের চরম লক্ষ্য সহজ সুখ, সাংসারিক তৃপ্তি, তাদেরই জন্য মানব-বংশ আবহমান।’

[১.৪] বুদ্ধদেব বসুর শেষ কাব্যনাটক ‘সংক্রান্তি’। ‘প্রথম পার্থ’ নাটকের রচনাকাল (১৯৬৯-১৯৭০)-ঠিক তার এক বছর পর থেকে তিনি রচনা শুরু করেন ‘সংক্রান্তি’ নাটকটি। বুদ্ধদেব বসুর ‘সংক্রান্তি’, ‘প্রায়শ্চিত্ত’, ইক্কাকু সেন্নিন’ ইত্যাদি নাটকগুলোর রচনাকাল (১৯৭০-১৯৭১)-এর সময়কালের মধ্যে। এবং গ্রন্থকারে প্রকাশ পায় ১৯৭৩-এ। বুদ্ধদেব বসু মারা যান ১৯৭৪-এর ১৮ মার্চ; সেই হিসাবে এগুলোই হ’য়ে উঠে বুদ্ধদেব বসু রচিত শেষ নাটক। ‘সংক্রান্তি’ নাটকটি (দেশ পত্রিকায়, শারদীয় সংখ্যা, ১৯৭০)-এ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। ‘মহাভারতের কথা’ এবং ‘কবিতার শত্রু ও মিত্র’ বিখ্যাত গ্রন্থ দু’টি প্রকাশিত হয় কবির মৃত্যুর পরে। কাম-অনুভূতি-যুদ্ধ ইত্যাদি ব্যাপারগুলো বুদ্ধদেব বসুর নাটকে, ফিরে এসেছে বার-বার। প্রথম শব্দ দু’টি কবিতায় আমরা পেয়েছি অনেকবার; কিন্তু অনেক ব্যবধানে থাকে তৃতীয় শব্দটি। যে শব্দটি একাই সমস্ত স্থান জুড়ে থাকে; আর তা হ’লো কাব্যনাটক। কাব্যনাটকে-এর ব্যবহার রয়েছে ব্যাপকভাবে। ‘কালসন্ধ্যা’ এবং ‘সংক্রান্তি’ নাটক দু’টি ঘনিষ্ঠ সহোদর। মহাভারতের অষ্টাদশ বা শেষ দিনের দুর্যোধনের মৃত্যুর করুন চিত্র নিয়ে রচিত হয় ‘সংক্রান্তি’ নাটকটি। মানুষের রচিত জীবনে সার্থকতা যেমন রয়েছে; ঠিক তার রয়েছে চরম নিয়তি। যে নিয়তি তাকে পর্যবসিত ক’রে ইতিহাসের গভীরে। অন্যান্য নাটকে যুদ্ধকে অনেক সামনে থেকে দেখানো হলেও; সংক্রান্তি নাটকে তা দেখানো হয়নি। কিন্তু নেপথ্য ঘটনার মধ্যে দিয়ে তা লুকিয়ে থাকে।

বুদ্ধদেব বসু, এই নাটকটি মাত্র তিনটি চরিত্রের সমন্বয়ে রচনা করেন। যার মধ্যে আমরা পাই ধৃতরাষ্ট্র, সঞ্জয় এবং গান্ধারীকে। নাটকটি প্রথম চরিত্র হিসেবে আগমন ঘটে ধৃতরাষ্ট্রের। তাকে দিয়েই বুদ্ধদেব শুরু করেন নাটকটি। দিন, আলো, চঞ্চল, পাখির গান, পতঙ্গের সুর, স্বর্গের বিভা ইত্যাদিকে অভিবাদন জানিয়ে শুরু হয় নাটকটি। আমি অন্ধ, বৃদ্ধ, অক্ষম, অসহায় ধৃতরাষ্ট্র। এটাই ছিল ধৃতরাষ্ট্রের পরিচয়। পূর্বেই আমরা বলেছি; বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাটকের মর্মে-মর্মে রয়েছে কবিতার সুর। যে সুর স্থির থাকে না একক কোনো নাটকে; বরং তা দেখা যায় কম-বেশি সব নাটকে। এই নাটকের এই অংশ থেকে আমরা বলতে পারি,

‘দীর্ঘ ছিলো এই রাত্রি, দীর্ঘতর আমার পক্ষে,

হিম, হিমতর এই শীতের রাত্রি, হিমতর শোণিত, ক্ষীণতর ধমনী,

কম্বল, কার্পাস, আর পশুরোমের আবরণ সত্ত্বেও।

অস্থির নিদ্রার পরে গাঢ়তর ক্লান্তও,

আমি শয্যা ছেড়ে উঠে এসেছি তোমার কাছে,

হে সূর্য, ধর্মের প্রতিভূ, পৃথিবীর প্রতিপালক,

তোমার অনন্ত দানসত্র থেকে একমুঠো তাপের জন্য প্রার্থী,

আশা নয়, শান্তি নয়, সান্ত্বনা নয়।’

এই অংশটুকু আমাদের কাছে কবিতার সুর ছাড়া অন্য কিছু মনে হয় না। তা-যেন কবিতার মতো বেজে উঠে, সুরে-কম্পনে। সঞ্জয় এবং ধৃতরাষ্ট্র সংলাপের মধ্যে দিয়ে নাটকটি এগোতে থাকে সামনের দিকে। যুদ্ধ-সংগ্রাম- ক্ষমতা-ধর্ম ইত্যাদি ব্যাপারগুলো এ-নাটকে এসেছে ক্ষণে ক্ষণে। ধৃতরাষ্ট্রের বাক্যবিনিময়ের মধ্যে দিয়েও উ’ঠে এসেছে নির্বাক স্বর।

তাকে মনে হয়েছে থেকেও যেন নেই; কিন্তু বিরাজমান। তাই আবার শুনতে পাই,

‘আমি শুনতে পাচ্ছি প্রাত্যহিক শব্দ, ঠিক অন্যদিনের মতো নয় কিন্তু। এতদিন ছিলো দূরাগত কোনো জলপ্রপাতের মতো গর্জন, গভীর-অবিরল-প্রবহমান, যার মধ্যে এক হ’য়ে মিশে যায় বৃক্ষের উৎপাটন শিলাখণ্ডের স্খলন তরঙ্গের সঙ্গে তরঙ্গের ঘর্ষণ, আর প্রতিধ্বনি-কন্দর থেকে দূর কন্দরে প্রতিহত। কিন্তু আজ শুনি স্বতন্ত্র শব্দ- অনেক- বিচ্ছিন্ন, অশ্বখুর, রথচক্র, জার্নিঘোষ, আর হ্রেষাধ্বনি আর বৃংহিতনাদ, আর তিক্ষ্ম ধাতব ঝঞ্জনা।’ নিজের মধ্যে থেকেও এক প্রকার নীরবতা বজায় রাখে মর্মে-মর্মে। যুদ্ধের গতিময়ভাব অনেক প্রখর হ’য়ে দেখা দেয় এ নাটকে; যা আমরা পায়নি অন্য নাটকে। নাটকটি জুড়ে রয়েছে যুদ্ধময় সংলাপ। যুদ্ধের করুন পরিণতিও ফুটে উঠে অদ্রুপ। সঞ্জয়ের মধ্যেদিয়ে তার এক চিত্র দেখতে পাই, ‘তিনটি তীক্ষ্ণধার বিশাল ভল্ল,বিদ্যুৎবেগে বিদ্ধ করলো মদ্রপতিকে, একটি কণ্ঠে, একটি বক্ষে, অন্যটি উদরে। তাঁর দীর্ণ দেহ থেকে রুধির উৎসবমুখ থেকে জলধারার মতো নিঃসরমাণ। তবু তিনি পদপাত করলেন আরো কয়েকবার, আরো একবার আক্রমণে উদ্যতও, কিন্তু মনে হয় যেন বীর শল্য আর পৃথিবীতে নেই, শুধু প’ড়ে আছে ভূপৃষ্ঠে, একটি মনুষ্যকৃতি পঞ্চভূতের পিণ্ড, ছিন্নভিন্ন, ছিদ্রময়, বোধ শক্তিহীন।’ ধৃতরাষ্ট্র আর সঞ্জয় এর-মধ্যেকার সংলাপ তুলে ধরে যুদ্ধের ভয়াবহতা। ধৃতরাষ্ট্র আর সঞ্জয় যখন কথা বলতে থাকেন তখন তাঁদের মধ্যে ‘প্রভু’ নির্ভর আচরণ তৈরি হয়। এই ‘প্রভু’ সম্বোধন আমরা বুদ্ধদেব বসুর অন্য কোনো দেখতে পাই না। সেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ যেন চিরকালীন যুদ্ধ হ’য়ে ভেসে উঠে এই নাটকে। সঞ্জয় যখন আবার আপন মনে বলে উঠেন, ‘তিনি পেরিয়ে গেলেন, কুরুক্ষেত্রের প্রান্তও, পৌঁছলেন সেই ছায়াচ্ছন্ন বনস্থলে, যার মধ্যভাগে দ্বৈপায়ন হ্রদ, শান্ত, স্নিগ্ধ, নির্মল, আরোগ্যশালায় শয্যার মতো আমন্ত্রণকারী’। পূর্বেই বলেছি, বুদ্ধদেব বসুর নাটকের মর্মে-মর্মে রয়েছে কবিতার পঙক্তির বিন্যাস।

কারণ; যুদ্ধকে কেন্দ্র ক’রে নাটক রচনা করতে গিয়ে তিনি দেখিয়েছেন শব্দের এক অভূতপূর্ব সমন্নয়। এই নাটকের অনেক স্থানে তিনি শান্ত, স্নিগ্ধ, নির্মলের মতো শব্দকে বেঁছে নিয়েছেন আপন মনে। যে সব শব্দমালা আমাদের কণ্ঠে উচ্চারিত হয় সুরের মতো। বুদ্ধদেব বসুর অন্যান্য সাহিত্যে সৃষ্টির খ্যাতি যেমন রয়েছে; ঠিক তেমনি একক ভাবে পৃথক মাত্রা তৈরি করলেন বাঙলা নাটকে। শব্দ এবং সংলাপের মিলন যেন প্রাণ পায় তাঁর হাতে। ধৃতরাষ্ট্র, সঞ্জয় এবং গান্ধারী আবার ফিরে আসেন তাঁদের চরিত্রে। গান্ধারীর সংলাপে পাই, ‘অদূরে মৃত্যু, এখনই সে মৃতের মধ্যে গণ্য। সঞ্জয়, আমি তোমার মতো দিব্যদৃষ্টি পাইনি, তবু সব জানি, জেনেছি বহুকাল ধ’রে, দেখেছি সব-যা ঘটছে এখন এই মুহূর্তে, আর তারই সঙ্গে শৃঙ্খলিত অন্য সব-অতীত, যা লুপ্ত হয়নি এখনো, ভবিষ্যৎ, যা রচিত হচ্ছে এখনই, এই মুহূর্তে। সেই যন্ত্রণা আমার- দিনের পর দিন- দিনের পর দিন অনুচ্চারণীয় আতঙ্ক- আমি, এক নারী, নারীত্ব যার নিষ্ফল, এক পত্নী, পতি যার মতিচ্ছন্ন, এক রাজ্ঞী, রাজত্ব যার মর্মপীড়া, এক মাতা, মাতৃত্ব যার অভিশাপ, ধর্ম ছাড়া কোথাও যার আশ্রয় নেই, সত্য ছাড়া কোথাও নেই নির্ভর।

তুমি নির্ভয় হও, সঞ্জয়, কোনো নতুন বার্তা তুমি আমাকে শোনাতে পারবে না। আমিও চাই তোমার মুখে শুনতে কেমন ক’রে অবশেষে উচ্ছিন্ন হ’লো, এই ধ্বংসের মূল, সর্বনাশের আকর, অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের প্রিয়তম পুত্র, ক্ষুদ্রচেতা, ঈর্ষাপরায়ণ, পরস্বাপহারী দুর্যোধন।’ তার কিছুক্ষণ পরে আমরা আবার গান্ধারীর কণ্ঠে শুনতে পাই, ‘মহারাজ, তোমার চক্ষু দৃষ্টিহীন ব’লে অন্ধ নও তুমি, তুমি প্রাজ্ঞহীন ব’লেই দৃষ্টিহীন। অথবা, তুমি সজ্ঞান, তবু ভ্রান্ত, বুদ্ধি আর ভ্রান্তির মধ্যে চিরকাল দোলায়মান- কিন্তু, ভ্রান্তি তোমার বরণীয়, তাই স্বেচ্ছায় তুমি অন্ধ।’ মহাভারতের কাহিনির মধ্যেও রয়েছে অনেক কিছু তা আমরা এখানে দেখতে পাই। ধৃতরাষ্ট্রের যখন বলেন, কে নয় প্রবঞ্চক, গান্ধারীর ? স্বয়ং ইন্দ্র, ছদ্মবেশে পরস্ত্রীভোগে লিপ্ত হন। আর তাঁর সুযোগ্য পুত্র অর্জুন, তিন শূরশ্রেষ্ঠকে নিপাতিত করলো কপট যুদ্ধে-নির্লজ্জ! এই সংলাপ শুধু নাটকের একক কোনো স্থান পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে না; তার উত্তাপ আমরা দেখতে নাটকের শেষ পর্যন্ত। নাটকের আরো একটু সামনের দিকে এগোলে আমরা আবার ফিরে পাবো সেই ধৃতরাষ্ট্রের তাৎপর্যময় উক্তি; যা কিছুক্ষণের জন্য হলেও আমাদের স্তব্ধ করে দেয়। নাটকের এখানে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, ‘আমি তো শুধু জেনেছি তার কেশের স্পর্শ, তার গাত্রলিপ্ত চন্দনের সুঘ্রাণ, তার স্নাত দেহের শীতলতা, ভূষণমনির কাঠিন্য, আর পায়ের শব্দ, আর কণ্ঠস্বর। কিন্তু তুমি তাকে দেখেছো। দেখেছো তাকে শিশু, দিনে-দিনে তোমারই যত্নে বর্ধিত, দেখেছো তার কিশোরকান্তি, গরীয়ান যৌবন।

তোমার সেই পুত্র আজ দাঁড়িয়ে আছে এমন এক প্রান্তে, যার একদিকে বিজয়লক্ষ্মী, অন্য দিকে অন্ধকার। আর তবু, তুমি কি তোমার ধর্মের হিম চূড়া থেকে নেমে আসবে না, কথা বলবে না জননীর কণ্ঠে-একবার? গান্ধারী, তোমার কি হৃদয় নেই ? তাহলে গান্ধারী কি হৃদয় শূন্য ? তার কি অন্য কোনো মনের কথা বা ভাব নেই; যা-সে প্রকাশ করবে তা-তারই মতো অন্য কাউকে ! কিছুক্ষণ সময় পর আবার আমরা তার ঠিক উত্তরটি পেয়ে যাই। গান্ধারী আবার বলেন, ‘হৃদয়, মহারাজ ? আমার হৃদয় এক শবাচ্ছন্ন শ্মশান, যেখানে আমি কিঞ্চিত স্থান বাঁচিয়ে রেখেছি এখনো, অতি কষ্টে, আরো এখনের জন্য’। এই সংলাপে ‘শবাচ্ছন্ন’ শব্দটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় জীবনানন্দ দাশের কথা। যাঁর কবিতায় এ-শব্দটি পাওয়া যাবে অনেকবার। বুদ্ধদেব ও বেঁছে নেন প্রিয় এই শব্দটি। নাটকটিতে স্থানে-স্থানে প্রকাশিত হয় জীবনের এক কঠিন বাস্তবতা। যার থেকে আমাদেরও কোনো মুক্তি নেই। সব কিছুই যেন এক পরিবর্তনশীল আবর্তে ঘূর্ণ্যমান; যার থেকে পাওয়া যাবে না নতুন কিছু। নাটকের আরো একটু গভীরে নামলে আমরা পাই ধৃতরাষ্ট্রের এক কঠিন উক্তি; যা কিছুক্ষণের জন্য হলেও আমাদেরকে ভাবিত ক’রে তোলে। তাঁর কণ্ঠ থেকে যখন বেড়িয়ে আসে, ‘বনে, নির্জনে- যেখানেই যাও আছে জন্ম ও জীবন, জীবনের শৃঙ্খল। শিশুরাও নিষ্পাপ নয়, গান্ধারী। মাতার স্তন্যে সংক্রমিত হয় পাপ, পৃথিবীর অন্নে পুষ্ট হ’য়ে ওঠে, সব কর্মে পাপ, সব ধর্মাচরণে পাপ-দুর্যোধন আর যুধিষ্ঠিরে কোনো ভেদ নেই। বিলাপ করো, পুণ্যবতী ! ক্রন্দন তোলো, মাতা ! তোমার অশ্রুজলে বিধাতাকে লজ্জা দাও’। বিধাতা বা ঈশ্বর চিন্তাও ফিরে আসে নাটকে; যা আমরা পাইনি অন্য নাটকে। বিধাতা যেন তাঁদের হ’য়ে; কথা বলবে আপন মনে।

ঈশ্বরের তাৎপর্যময় উক্তি যেন এ-নাটকের এক করুন বাণী হয়ে দেখা দেয়। গান্ধারী, তাঁর ক্রন্দন কণ্ঠে আবার বলে উঠেন, ‘বাছা, ফিরে আয় ! ফিরে আয় শিশু হ’য়ে আমার কোলে, শুধু সদ্যোজাত শিশুরা নিষ্পাপ। ভরতশ্রেষ্ঠ, আমাকে স্পর্শ করো। আমাকে আলিঙ্গন করো, স্বামী, যদি পারো, আরো একটি পুত্র দাও আমাকে। তাকে নিয়ে, এই রাজপুরী ছেড়ে, রাজ্য ছেড়ে, আমি অনেক দূরে কোনো নির্জন বনে চ’লে যাই’। নাটকটির শেষ দৃশ্যেয় আমরা দেখতে পাই গান্ধারী এবং সঞ্জয়ের সংলাপ। যাঁদের মধ্যে দিয়েই শেষ হয় ‘সংক্রান্তি’ নাটকটি।

সব যুদ্ধ যেন এখানে এসে শেষ হয়। সবার আলিঙ্গন যেন একাকার ক’রে তোলে তাঁদেরকে। গান্ধারী শেষ বারের মতো বলেন, ‘স্বামী, নম্র হও। মৃত্যুও এক দেবতা, তাকে প্রণাম করো। বলো, আমার সঙ্গে সমস্বরে, ‘পুত্র, তুমি অনেক যুদ্ধ করেছো, এখন নিদ্রা যাও, অনেক অশান্তির পর শান্তি হোক তোমার। জীবিতেরা সর্বদা মৃত্যুর ভয়ে অস্থির, তুমি সেই ভয় থেকে নিস্ক্রান্ত। বিশ্রাম করো।’

যুদ্ধের সব সমাপ্তি যেন একাকার হ’য়ে উঠে। উচ্চারিত হয় সবচেয়ে কঠিন শব্দটি; যার মধ্যে অন্য কোনো অর্থ আর খুঁজে পাওয়া যায় না। মৃত্যুও এক দেবতা, তাকে প্রণাম করো। এর পর আর কিছু যেন বাদ থাকে না। মৃত্যুর মধ্যে দিয়েই যেন সব সুখ খুঁজে নেওয়ার এক নিরন্তন চেষ্টা চলছে। তাই মৃত্যু নামক এই দেবতাকে বরণ ক’রে নেওয়াই যেন জীবনের চরম নিয়তি। সঞ্জয়ের সংলাপের মধ্যে দিয়ে শেষ হয় বুদ্ধদেব বসুর ‘সংক্রান্তি’ নাটকটি। নাটকটির সমাপ্তি চরিত্র হিসেবে তাঁকেই আমরা পাই। সে-ও বিদায় জানায় জীবনকে; যার অর্থ মৃত্যু ছাড়া অন্য কিছু হ’তে পারে না।‘ মহাকাল ! মহান ! আমিও প্রণাম করি তোমাকে। লোকে তোমাকে বলে দণ্ডধারী, দণ্ডদাতা, কিন্তু আমার মনে হয় স্বহস্তে তুমি সংহার করো না, শুধু হরণ করো বুদ্ধি, রোপণ করো উম্মাদনা। আর এমনি ক’রে ইন্দ্রগণ পতিত হন, মানুষের ইতিহাসে আসে ক্রান্তিকাল, মহৎ বংশ লুপ্ত হ’য়ে যায়।’

বুদ্ধদেব বসুর নাটকে ব্যবহিত শব্দ আমাদের শুধু তাঁর নাটকের কথাই মনে ক’রে দেয় না। সেই সব শব্দের সাথে রয়েছে কবিতার এক নিবিড় সম্পর্ক; যা দেখা দিতে পারে কবিতার শরীর জুড়ে। ‘সংক্রান্তি’ নাটকে পাই এ-রকম অনেক শব্দ; যে সব শব্দমালার দিকে তাকালে মনে হয় না এগুলো রচিত হয়েছে শুধু নাটকের জন্য। তা দেখা দিতে পারে কবিতার শরীর জুড়ে।

‘সংক্রান্তি’ নাটকে ব্যবহিত শব্দগুলো এ-রকমঃ উষ্ণতা, চঞ্চল, পতঙ্গ, বিভা, উদ্ভাসিত, রাত্রি, হিম, হিমতর, শীতের রাত্রি, গাঢ়তর, একমুঠো, উত্তাপ, বিচিত্র, অরণ্যে, জীর্ণ, শূন্যসার, আধার, কবি, বসুন্ধরা, শাশ্বতী, শতজন্ম, নিত্য যৌবনা, বিক্ষত, অফুরান, এক বিন্দু, উচ্ছিষ্ট এই জীবন, পায়ের শব্দ, বহুকালের সঙ্গী, অধুনা, রণক্ষেত্র, উৎপন্ন, পরস্পর, নিভৃত, প্রাঙ্গণ, সত্য, বন্ধুর, রহস্যালাপ, কান্তা, প্রচ্ছন্ন, ভূলুণ্ঠিত, ঊর্ধ্বাকাশে, ছলনা, দক্ষতা, প্রবঞ্চনা, নৃত্য, গাত্রে, পদাঘাত, রক্তপান, কল্পনা, বন্য, দেবগণ, অর্চিত, কালিমা, সান্নিধ্য, চোখ, কুঞ্জনময়, নিঃসৃত, অশ্রুপাত, রস, মজ্জার, অশ্রুর, আত্মবিস্মৃতি, নবযুবক, মুহূর্তে, বনভূমি, মাতঙ্গদল, ধাবিত, হরিণ-শশকের পদচিহ্ন, পাণ্ডবশিবিরে, উৎকর্ণ, শ্রুতিময়, প্রতীক্ষা, মুখর, জলপ্রপাত, গভীর, অবিরল, প্রবহমান, তরঙ্গ, প্রতিধ্বনি, চঞ্চলা, পিঙ্গল, বৈচিত্র্যময়, রৌদ্র, ঝলক, উজ্জ্বল, কনকবর্ণ, স্পর্শ, প্রসন্ন, মৃদুভাষী, শোভন, শিবিরে, মেঘমন্দ্র, গর্জন, রক্তবর্ণ, কম্পিত, বিচূর্ণিত, রুধির, জলধারা, হর্ষরোল, হাহাকার, অনুভূতির, নির্লোভ, অগ্নিবর্ণ, বর্ষণধারা, চঞ্চল, পতঙ্গ, পুঞ্জীভূত, ছায়াচ্ছন্ন, বনস্থলে, শান্ত, স্নিগ্ধ, নির্মল, কেশগুচ্ছ, জল, পল্লব, শরণার্থী, কোমল, গ্লানি, হরণ, ঠোঁট, স্লানিমা, বনভূমি, ঘণ্টাধ্বনি, অট্টরোল, ঝাঁপিয়ে, মর্মস্পর্শী, শঙ্খ, নিনাদ, সিক্ত, মুগ্ধতা, বিস্ময়, নগ্নতায়, বিকিরণ, বনপ্রান্তে, উৎসব, বাঘ্র, শৃগাল, আনন্দিত, শ্রুতিশক্তি, উম্মাদ, স্বকর্ণে, নির্জিত, অবিরল, বিষাক্ত, গাত্রলিপি, কেশ, চন্দন, শীতলতা, কণ্ঠস্বর, যৌবন, হিম, চূড়া, শান্ত, পরিপ্লুত, নির্নিমেষে, প্রণয়ভাষা, বেদনাশীল, মগ্ন, নবজীবন, পরিস্ফুট, রুদ্ধ, শ্রবণের, তর্জনে-গর্জনে, দক্ষিণাবর্ত, উড্ডীন, পায়ের শব্দ, বেগের শব্দ, ঝঞ্ঝার মতো, তরঙ্গের শব্দ, উচ্ছ্বাস, নিষ্প্রভ, অগ্নিকণা, উৎসব, নিস্পলক, নিঃশব্দে, বিষাদগ্রস্ত, কৃষ্ণ, নাভির নিম্নে, দীপ্তি, উত্তোলিত, হ্রদের জলে, তৃণ, গ্রীবা, তৃষ্ণার্তের, ওষ্ঠ, ঝলকে, লোহিত বর্ণ, আলিঙ্গন, অশ্রুজলে, পুণ্যবতী, সদ্য শিশিরে, কণ্ঠনাদ, সান্ধ্য আলো, চন্দনরাগে লিপ্ত, আননে, কনকবর্ণ, কেশরগুচ্ছের, মনোহর, প্রসারিত, বিশাল, স্তব্ধ, স্পন্দনহীন, রাত্রির গুণ্ঠিত, রুদ্ধ, নির্বাপিত, বিধবস্ত, লুপ্ত, উৎকণ্ঠা, আন্দোলন, ক্রনন্দন, মহাকাল ইত্যাদি।

এ শব্দগুলো বিস্তৃত ভাবে রয়েছে ‘সংক্রান্তি’ নাটকে। এ শব্দমালার দিকে তাকালে আমাদের মনে হয় না এগুলো শুধুই নাটকের জন্য রচিত শব্দ। যে শব্দগুলো ব্যবহিত হতে পারে কবিতাতে। বরং নাটকে এ রকম শব্দমালা দেখে আমাদের আশ্চর্য হতে হয়। তিনি যে একজন কবি; তাঁর রচিত শব্দমালার দিকে তাকালে আমাদের বুঝে নিতে কষ্ট হয় না। এ রকমটা দেখা সম্ভব হয়েছে বুদ্ধদেব বসুর ক্ষেত্রে। ভাষা বা শব্দমালাকে তিনি প্রবাহিত করেছেন কবিতার সুরে। তাঁর শুধু মাত্র এ নাটকে নয়; আমরা যদি অন্যান্য নাটকের দিকে দৃষ্টিপাত করি সেই একই চিত্র দেখতে পাবো। কোনো শব্দকে তিনি নির্দিষ্ট ক’রে রাখেননি কবিতা বা নাটকে বা গল্পে বা প্রবন্ধে বা আত্মস্মৃতির জন্য। শব্দকে তিনি বিন্যাস করেছেন প্রবাহিত ঢেউয়ের মতো; যা শুধু সামনের দিকেই এগিয়ে যাবে।

পূর্বেই বলেছি মহাভারতকে অনুসরণ ক’রে রচিত হয়েছে বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাটকগুলো। ‘মহাভারতের কথা’ রচনা করতে গিয়ে বুদ্ধদেব বসু বলেন,’মহাভারতের কথা প্রথম রচিত হয় (১৯৭১-১৯৭২)-এর হেমন্ত ও শীত ঋতুতে, প্রকাশিত হয় আঠারোটি কিস্তিতে ‘দেশ’ পত্রিকায়- (বঙ্গাব্দ ১৩৭৮, ১৮ চৈত্র থেকে ১৩৭৯, ১৩ শ্রাবণ) তারিখের সংখ্যা পর্যন্ত। প্রেস কপি তৈরি করার সময় প্রথম দফা পরিশোধন ও পরিবর্ধন করেছিলাম; আর তার পর, আজকের দিনের শ্লমকর্ম বিদ্যুৎ বিরল বিশৃঙ্খল কলকাতায় মুদ্রণ ব্যাপারে এত দীর্ঘ সময় কেটে গেল যে, ইচ্ছে না করেও পূর্ণবিবেচনার সময় পেয়েছিলাম প্রচুর।’ বইটির দ্বিতীয় খণ্ডের পরিকল্পনা ছিল বুদ্ধদেব বসুর কিন্তু ততোদিনে তিনি তা লিখে উঠতে পারেননি। বুদ্ধদেব বসু মহাভারতের কথার এই ভূমিকাটি লিখেন ১৯৭৪-এর মার্চে। তাঁর কাব্যনাটকগুলোও রচিত হয় সম সময়ে। তাই বলা চলে খুব বেশি সময়ের ব্যবধান থাকে না মহাভারতের কথা ও রচিত কাব্যনাটকের সময়ের। বিষয় বৈচিত্র্য আর ভিন্নতায় বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাটক যেন এক নতুন মাত্রা যোগ ক’রে বাঙলা সাহিত্যেয়।